|

|

||||||||||||

|

為中國文化 敬告世界人士 宣言 我們對中國學術研究及中國文化與世界文化前途之共同認識

( 續 一)

四、中國哲學思想在中國文化中之地位,及其與西方文化之不同

如上所說,我們研究中國之歷史文化學術,要把它視作中國民族之客觀的精神生命之表現來看。但這個精神生命之核心在那裡?我們可說,它在中國人思想或哲學之中。這並不是說,中國之思想或哲學,決定中國之文化歷史。而是說,只有從中國之思想或哲學下手,才能照明中國文化歷史中之精神生命。因而研究中國歷史文化之大路,重要的是由中國之哲學思想之中心,再一層一層的透出去,而不應只是從分散的中國歷史文物之各方面之零碎的研究,再慢慢的綜結起來。後面這條路,猶如從分散的枝葉去通到根幹,似亦無不可。但是我們要知道,此分散的枝葉,同時能遮蔽其所托之根幹。這常易使研究者之心靈,只是由此一葉面再伸到另一葉面,在諸葉面上盤桓。此時人若要真尋得根幹,還得要翻到枝葉下面去,直看枝葉之如何交會於一中心根幹。這即是說,我們必須深入到歷史留傳下之書籍文物裡面,探求其哲學思想之所在,以此為研究之中心。但我們在了解此根幹後,又還須順著根幹延伸到千枝萬葉上去,然後才能從此千枝競秀,萬葉爭榮上看出,樹木之生機鬱勃的生命力量,與精神的風姿。我們之所以要用樹木之根幹與枝葉之關係,來比喻中國歷史文物之各方面與中國之哲學思想,對於中國文化精神生命之關係,同時是為表中國文化之性質,兼表明要了解中國哲學思想,不能只用了解西方哲學思想之態度來了解。我們此處所指之中國文化之性質,乃指其「一本性」。此一本性乃謂中國文化在本原上是一個文化體系。此一本並不否認其多根。此乃比喻在古代中國,亦有不同之文化地區。但此並不妨礙中國古代文化之有一脈相承之統緒。殷革夏命而承夏之文化,周革殷命而承殷之文化,即成三代文化之一統相承。此後秦繼周,漢繼秦,以至唐、宋、元、明、清、中國在政治上有分有合,但總以大一統為常道。且政治的分合,從未影響到文化學術思想的大歸趨,此即所謂道統之相傳。

這種西方文化之有各種文化來源,使西方文化學術之內容,特顯複雜豐富,同時亦是西方之有明顯的分門別類,而相對獨立之學術文化領域之原因。西方之科學哲學,原於希臘,法律原於羅馬,宗教原於希伯來,其文化來源不同,研究之方法、態度、目標、亦不必相同,而各自成範圍,各成界限。而單就哲學說,西方之哲學自希臘以來,即屬少數哲學家作遺世獨立之思辨(Speculation)之事。故哲學家之世界,恆自成一天地。每一哲學家都欲自造一思想系統,窮老盡氣以求表現於文字著作之中。至欲表現其思想於生活行事之中者,實寥寥可數。而此類著作,其界說嚴,論證多,而析理亦甚繁。故凡以西洋哲學之眼光去看中國哲人之著作,則無不覺其粗疏簡陋,此亦世界之研究中國學術文化者,不願對中國哲學思想多所致力的原因之一。但是我們若果首先認識此中國文化之一本性,知中國之哲學科學與宗教、政治、法律、倫理、道德,並無不同之文化來源,而中國過去,亦並無認為個人哲學之思辨,可自成一天地之說,更無哲學家必須一人自造一思想系統,以全表之於文字著作中之說;則中國哲學著作之以要言不繁為理想,而疏於界說之釐定,論證之建立,亦不足為怪。而吾人之了解中國哲學思想,亦自始不當離哲學家之全人格,全生活,及其與所接之師友之談論,所在之整個社會中之行事,及其文化思想之淵源,與其所尚論之古今人物等而了解,亦彰彰明甚。而人真能由此去了解中國哲人,則可見其思想之表現於文字者,雖以粗疏簡陋,而其所涵之精神意義、文化意義、歷史意義,則正可極豐富而極精深。此正如一樹之根幹,雖極樸質簡單,而透過其所貫注之千條萬葉以觀,則生機鬱勃,而內容豐富,由此我們可知,欲了解中國文化,必須透過其哲學核心去了解,而真了解中國哲學,又還須再由此哲學之文化意義去了解。以中國文化有其一本性,在政治上有政統,故哲學中即有道統。反之,如果我們不了解中國文化之一本性,不知中國之哲人及哲學,在中國文化中所處之地位,不同於西方哲人及哲學,在西方文化中所處之地位,則我們可根本不從此去看中國哲學思想與中國文化之關係及多方面之意義,更不知中國哲學中有歷代相傳之道統之意義所在,而將只從中國哲學著作外表之簡單粗疏,以定為無多研究之價值,並或以道統之說,為西方所謂思想統制之類,而不知其以看西方哲學著作之眼光,看中國哲學著作,正由於其蔽於西方文化歷史情形,而未能肯定中國文化之獨立性,未知中國文化以其來源為一本,則其文化之精神生命之表現方式,亦不必與文化來源為多元之西方文化相同也。

五、中國文化中之倫理道德與宗教精神

對於中國文化,好多年來之中國與世界人士有一普遍流行的看法,即以中國文化是注重人與人之間倫理道德,而不重人對神之宗教信仰的。這種看法,在原則上並不錯。但在一般人的觀念中,同時以中國文化所重的倫理道德,只是求現實的人與人關係的調整,以維持社會政治之秩序;同時以為中國文化中莫有宗教性的超越感情,中國之倫理道德思想,都是一些外表的行為規範的條文,缺乏內心之精神生活上的根據。這種看法,卻犯了莫大的錯誤。這種看法的來源,蓋首由於到中國之西方人初只是傳教士、商人、軍人或外交官,故其到中國之第一目標,並非真為了解中國,亦不必真能有機會,與能代表中國文化精神之中國人,有深切的接觸。於是其所觀察者,可只是中國一般人民之生活風俗之外表,而只見中國之倫理規範,禮教儀節之維持現實之社會政治秩序之效用的方面,而對中國之倫理道德在人之內心的精神生活上之根據,及此中所包含之宗教性之超越感情,卻看不見。而在傳教士之心中,因其目標本在傳教,故其目光亦必多少不免先從中國文化之缺乏宗教精神之方面看。而傳教士等初至中國之所接觸者,又都是中國之下層民眾。故對於中國民間流行宗教性之迷信,亦特為注意。此種迷信中,自更看不出什麼高級的宗教精神。又因近百年來西方人在中國之傳教事業,乃由西方之砲艦,先打開了中國門戶,再跟著商船來的。中國之傳統文化,自來不崇拜武力與商人,因而對於隨砲艦商船來之傳教士,旋即被視為西方文化侵略的象徵。由此而近代中國之學術界,自清末到五四時代之學者,都不願信西方之宗教,亦不重中國文化之宗教精神。五四運動時代領導思想界的思想家,又多是一些只崇拜科學民主,在哲學上相信實用主義、唯物主義、自然主義的人,故其解釋中國之學術文化,亦儘量從其缺宗教性方面看。而對中國之舊道德,則專從其化為形式的禮教風俗方面看,而要加以打倒。於是亦視中國之倫理道德只是一些外表的行為規範,而無內在之精神生活之內容者。至後來之共產主義者,因其為先天的無神論者,並只重道德之社會效用者,更不願見中國文化精神中之宗教性之成份,而更看不見中國之倫理道德之內在的精神生活上的根據。此與西方傳教士等初到中國之觀感、所得,正可互相配合,而歸於同一之論斷。但是照我們的看法,則中國莫有像西方那種制度的宗教教會與宗教戰爭,是不成問題的。但西方所以有由中古至今之基督教會,乃由希伯來之獨立的宗教文化傳統,與希臘思想,羅馬文化,日耳曼之民族氣質結合而來。此中以基督教之來源,是一獨立之希伯來文化,故有獨立之教會。又以其所結合之希臘思想,羅馬文化,日耳曼之民族氣質之不同,故又有東正教,天主教及新教之分裂,而導致宗教戰爭。然而在中國,則由其文化來源之一本性,中國古代文化中並無一獨立之宗教文化傳統,如希伯來者,亦無希伯來之祭司僧侶之組織之傳統,所以當然不能有西方那種制度的宗教。但是這一句話之涵義中,並不包含中國民族先天的缺乏宗教性超越感情及宗教精神,而只知重現實的倫理道德。這只當更由以證明中國民族之宗教性的超越感情及宗教精神,因與其所重之倫理道德,同來源於一本之文化,而與其倫理道德之精神,遂合一而不可分。這應當是非常明白的道理。然而人們祇以西方之文化歷史的眼光看中國,卻常把此明白的道理忽視。照我們的看法,中國詩書中之原重上帝或天之信仰是很明顯的。此點三百年來到中國之耶穌會士亦注意到,而祭天地社稷之禮,亦一直為後代儒者所重視,歷代帝王所遵行,至民國初年而後廢。而中國民間之家庭,今亦尚有天地君親師之神位。說中國人之祭天地祖宗之禮中,莫有一宗教性的超越感情,是不能說的。當然過去中國之只有皇帝才能行郊祀之禮,便使此宗教感情在民間缺乏禮制以維持之,而歸於薄弱。而皇帝之祭天,亦或是奉行故事,以自固其統治權。皇帝祭天,又是政教合一之事,尤為西方人及中國人之所呵責。但是中國人之只是以皇帝祭天,亦自有其理由。此乃以天子代表萬民祭天,亦猶如西方教皇之可代表萬民向上帝祈禱。而政教合一之所以被西方人視為大忌,亦根本上由於西方教權所在之教會,與西方歷史中政權所在之政府,原為不同之文化來源之故。因其來源不同,故無論以教權統制政權,或以政權統制教權,皆使一方受委屈,因而必歸於政教分離,而此政教分離,亦確有其在客觀上使政治宗教各得其所之價值。此亦為我們在理論上所承認者。但以中西文化不同,則在西方之以政教合一為大罪者,在中國過去歷史,則未必為大罪。而在西方以宗教可與政治以及一般社會倫理道德皆分離,固特見其有宗教。然在中國,則宗教本不與政治及倫理道德分離,亦非即無宗教。此二點,仍值得吾人研究中國文化者之注意。

此外中國人之人生道德倫理之實踐方面之學問,此乃屬中國所謂義理之學中。此所謂義理之事,乃自覺的依據義理之當然以定是非,以定自己之存心與行為,此亦明非祇限於一表面的人與人之關係之調整,以維持政治社會之秩序,而其目標實在人之道德人格之真正的完成。此人格之完成係於人之處處只見義理之當然,而不見利害,禍福,得失,生死。而此中之只求依義理之當然,而不求茍生茍存,尤為儒者之學之所特注意的。我們須知,凡只知重現實的功利主義者,自然主義者,與唯物主義者,都不能對死之問題正視。因死乃我的現實世界之不存在,故死恆為形上的宗教的思想之對象。然而中國之儒家思想,則自來要人兼正視生,亦正視死的。所謂殺身成仁,捨生取義,志士不忘在溝壑,勇士不忘喪其元,都是要人把死之問題放在面前,而把仁義之價值之超過個人生命之價值,凸顯出來。而歷代之氣節之士,都是能舍生取義、殺身成仁的。西方人對於殉道者,無不承認其對於道有一宗教性之超越信仰。則中國儒者之此類之教及氣節之士之心志與行為,有豈無一宗教性之信仰之存在?而中國儒者之言氣節,可以從容就義為最高理想,此乃自覺的舍生取義,此中如無對義之絕對的信仰,又如何可能?此所信仰的是什麼,這可說即是仁義之價值之本身,道之本身。亦可說是要留天地正氣,或為要行其心之所安,而不必是上帝之誡命,或上帝的意旨。然而此中人心之所安之道之所在,即天地正氣之所在,即使人可置死生於度外,則此心之所安之道,一方內在於此心,一方亦即超越個人之現實生命之道,而人對此道之信仰,豈非即宗教性之超越之超越信仰? 我們希望世界人士研究中國文化,勿以中國人祇知重視現實的人與人間行為之外表規範,以維持社會政治之秩序,而須注意其中之天人合一之思想,從事道德實踐時對道之宗教性的信仰。這是我們要大家注意的又一點。

由清末西化東漸,中國人所羨慕於西方者,初乃其砲艦武器,進而及其他科學技術,政治法制。五四運動時代之中國思想界,一方講科學民主,一方亦以清代考證之學中有科學方法,而人多喜提倡清代顏習齋戴東原之學,以反對宋明儒。後來共產主義講存在決定意識,亦不喜歡心性。在西方傳入之宗教思想,要人自認本性中涵有原始罪惡。中國傳統的心性之學,則以性善論為主流。此二者間亦至少在表面上是違反的。又宋明儒喜論理氣,不似中國古代經中尚多言上帝。此乃自耶穌會士以來之基督教徒,亦不喜宋明儒的心性之學之故。由清末至今之中國思想界中,只有佛家學者是素重心性之學的。而在清末之古文學家如章太炎,今文家如龔定菴,及今文學家康有為之弟子如譚嗣同等,亦皆重視佛學。但佛家心性之學,不同於中國儒家心性之學。佛學之言心性,亦特有其由觀照冥會而來之詳密之處。故佛學家亦多不了解中國儒家心性之學。由是中國傳統的心性之學,遂為數百年之中國思想界所忽視。而在西方耶穌會士把中國經籍及宋明理學介紹至西方時,乃把宋明理學只當作一般西方之理性主義、自然主義、唯物主義看,此在上文已說。所以宋明理學在西方亦只被理性主義者如來布尼茲,唯物主義者如荷爾巴哈(Holbach)等引為同調。後來雖有人翻譯朱子語錄中之人性論及其他零碎的宋明儒之文章,但亦似無人能對宋明心性之學作切實的研究者。而宋明儒之語錄,又表面上較先秦諸子更為零碎,不易得其系統所在,亦與西人治哲學者之脾味不合,於是中國心性之學,遂同為今日之中國人與西方人所忽略。 中國心性之學在今日所以又為人所誤解之主要原因,則在於人恆只把此心性之學,當作西方傳統哲學中之所謂理性的靈魂Rational Soul之理論,或認識論形上學之理論,或一種心理學看。而由耶穌會士下來的西方宗教家的觀點,則因其初視宋明理學為無神論的自然主義,所以總想像其所謂人心人性皆人之自然的心自然的性。由他們直至今日,中國之性字總譯為Nature。此Nature一名之義,在希臘斯多噶哲學近代之浪漫主義文學,及斯賓諾薩及少數當今之自然主義哲學家如懷特海之思想中,皆頗有一深厚之意義,足與中國之性字相當。但自基督教以Supernature之名與Nature之名相對後,則Nature之名義,在近代日淪於凡俗。而在西方近代之一般自然主義唯物主義哲學興起以後,我們談到Human Nature通常總是想到人之自然心理,自然本能,自然欲望上去,可以卑之無甚高論。人由此以看中國的心性之學,亦總從其平凡淺近處去解釋,而不願本西方較深入於人之精神生活內部之思想去解釋。然而照我們的了解,則認為把中國心性哲學當作西方心理學或傳統哲學中之理性之靈魂論,及認識論形上學去講,都在根本上不對。而從與超自然相對之自然主義的觀點去看中國心性之學,因而祇從平凡淺近處去加以解釋,更屬完全錯誤。西方近代所謂科學的心理學,乃把人之自然的行為當作一經驗科學研究的對象看。此是一純事實的研究,而不含任何對人之心理行為作價值的估量的。傳統哲學中之理性的靈魂論,乃將人心視作一實體,而論其單一不朽,自存諸形式的性質的。西方之認識論,乃研究純粹的理智的認識心如何認識外界對象,而使理智的知識如何可能的。西方一般之形上學,乃先以求了解此客觀宇宙之究極的實在與一般的構造組織為目標的。而中國由孔孟至宋明儒之心性之學,則是人之道德實踐的基礎,同時是隨人之道德實踐生活之深度,而加深此學之深度的。這不是先固定的安置一心理行為或靈魂實體作對象,在外加以研究思索,亦不是為說明知識如何可能,而有此心性之學。此心性之學中自包含一形上學。然此形上學乃近乎康德所謂道德的形上學,是為道德實踐之基礎,亦由道德實踐而證實的形上學。而非一般先假定一究竟實在存於客觀宇宙,而據經驗理性去推證之形上學。

然由先秦之孔孟以至宋明儒,明有一貫之共同認識。共認此道德實踐之行,與覺悟之知,二者係相依互進,共認一切對外在世界之道德實踐行為,唯依於吾人之欲自盡此內在之心性,即出於吾人心性自身之所不容自己的要求;共認人能盡此內在心性,即所以達天德,天理,天心而與天地合德,或與天地參。此即中國心性之學之傳統。今人如能了解此心性之學,乃中國文化之神髓所在,則決不容許任何人視中國文化為只重外在的現實的人與人之關係之調整,而無內在之精神生活及宗教性形上性的超越感情之說。而當知在此心性學下,人之外在的行為實無不為依據亦兼成就人內在的精神生活,亦無不兼為上達天德,而贊天地之化育者。此心性之學乃通於人之生活之內與外及人與天之樞紐所在,亦即通貫社會之倫理禮法,內心修養,宗教精神,及形上學等而一之者。然而在西方文化中,言形上學哲學科學,則為外於道德實踐之求知一客觀之對象。此為希臘之傳統。言宗教則先置定一上帝之命令,此為希伯來之傳統。言法律、政治、禮制、倫理,則先置定其為自外規範人群者,此主要為羅馬法制倫理之傳統。中國心性之學則於三者皆不類。遂為今日世界與中國之學人,習於以西方文化學術觀點,看中國之學術文化者所忽略,或祇由一片面之觀點去看而加以誤解。而不知不了解中國心性之學,即不了解中國之文化也。

七、中國歷史文化所以長久之理由

我們如果能知中國心性之學的重要,我們便可以再進而討論中國民族之歷史文化何以能歷數千年而不斷之問題。以文化歷史之不斷而論,只有印度可與中國相比。但印度人以前一直冥心於宗教中之永恆世界,而缺歷史之意識。故其文化歷史雖長久,而不能真自覺其長久。中國則為文化歷史長久,而又一向能自覺其長久之唯一的現存國家。然則中國文化、歷史何以能如此長久?這不能如斯賓格勒之以中國文化自漢以後即停滯不進來作解說。因漢以後,中國文化並非停滯不進,若其真係停滯不進,即未有不歸於死亡消滅者。有的人說,中國文化歷史之所以長久,乃以中國文化,注重現實生活的維持,不似西方文化之喜從事超現實生活之理想或神境之追求,故民族現實生命能長久保存下去。又有人說此乃以中國文化重保守,一切生活皆習故蹈常,不須多耗力氣。故民族生命力得以因節約而長久不弊。又有人說,此因中國人重多子多孫,故歷代雖迭遭天災人禍,但以生殖繁多,人口旋即恢復,民族遂不致絕滅。此外還有各種不同之說法。這些說法我們不能一概抹煞其全無理由。但皆未能從中國學術之本身以求此問題之解答。照我們的了解,則一民族之文化,為其精神生命之表現,而以學術思想為其核心。所以此問題之解答,仍應求之於中國學術思想。如從中國之學術思想去看此一問題,則我們與其說中國文化因重視現實生活之維持,遂不作超現實生活的追求,不如說中國之思想,自來即要求人以一超現實的心情,來調護其現實生活。與其說因中國文化偏重保守,致其生活皆習故蹈常,不須多耗氣力,不如說中國之思想,自來即要求人不只把力氣向外表現,而耗竭淨盡,更要求人把氣力向內收斂,以識取並培養生命力氣的生生之原。與其說中國民族,因重多子多孫而民族不易滅絕,不如說在中國之極早思想中,即重視生之價值,因而重視子孫,重視生命之傳承不絕。總而言之,我們與其說中國民族文化歷史之所以能長久,是其他外在原因的自然結果,不如說這是因中國學術思想中原有種種自覺的人生觀念,以使此民族文化之生命能綿延於長久而不墜。 我們之所以要說中國思想中原有種種人生觀念,以使此民族之文化生命長久,其客觀的證據,是此求「久」之思想在中國極早的時代中已經提出。中國古代之宗教思想中有一種天命靡常的思想。此思想是說上帝或天,對於地上之各民族君王,並無偏袒。天之降命於誰,使之為天下宗主,要視其聽而定。周代的周公,即是深切認識天之降命於夏於殷於周之無常,由是而對周之民族,特別諄諄誥誡,求如何延續其宗祀的。此即是求民族文化之「久」的思想,而周代亦竟為中國朝代中之最久者。此中不能說沒有周公之反省誥誡之功。至於久之哲學觀念的正式提出,則在儒家之易傳中庸中有所謂「可大可久」及「悠久成物」之觀念,老子中有要人法「天地長久」及「深根固蒂長生久視」之觀念。易傳、中庸、老子,皆成於戰國時代。戰國時代是中國古代社會發生急劇變化,一切最不能久的時代。而此時代正是久之哲學觀念,在儒家道家思想中同時被提出的時代。可知求久先是中國古人之自覺的思想中的事,而此後之漢唐宋等朝代之各能久至數百年,皆由其政治上文化上的措施,有各種如何求久的努力。而中國整個民族文化之所以能久,則由於中國人之各種求久的思想。這些思想,由古代的史官之記載與訓誡,後來歷史家所敘述的歷代成敗興亡之故,及哲學家指出久與不久之原理,而散佈至中國之全民族,其內容是非常複雜豐富的。 簡單說,這個思想,以道家形態表現的是一種功利主義的,以退為進的,「不自生故能長生」「後其身而身先,外其身而身存」的思想。此種以退為進的思想,正是以一種超越一般人對其現實的生命身體之私執,及一往向外用力之態度,而使力氣向內收斂凝聚,以求身存及長生之態度。這一種態度,要人少私寡欲,要人見素抱樸,要人致虛守靜,要人專氣致柔以歸於復命。這是可以使人達於自然的生命力之生生之原,而保持長養人之自然生命力的。至於這些思想之以儒家形態而表現的,則儒家亦要人把自然生命之力氣加以內斂之一方面,其動機初是要成就人與人之間之禮。儒家承周之禮教,以溫其如玉表示君子之德,玉之特色是外溫潤而內堅剛。堅剛在內,則一切生命力量都積蓄起來。而中庸所崇尚之南方之強與北方之強之不同處,則在北方之強,是力量都在外,而南方之強則「寬柔以教,不教無道」,力量都向內收斂,所謂外溫潤而內堅剛。及南方之強,本是指人在道德上人所當有的德性,但是此種德性,能附帶把人之生命力量收斂積蓄於內,亦即使人之德性更能透過身體之內部而表現出來。德性能透過身體之內部而表現出來,則德性兼能潤澤人之自然身體之生命,此之所謂「德潤身」「心廣體胖」。在西方倫理學上談道德,多談道德規則,道德行為,道德之社會價值及宗教價值,但很少有人特別著重道德之徹底變化我們自然生命存在之氣質,以使此自然的身體之態度氣象,都表現我們之德性,同時使德性能潤澤此身體之價值。而中國之儒家傳統思想中,則自來即重視此點。中國儒者所講之德性,依以前我們所說,其本原乃在我們之心性,而此性同時是天理,此心亦通於天心。此心此性,天心天理,乃我們德性的生生之原,此德性既能潤澤我們之身體,則此身體之存在,亦即為此心此性之所主宰,天理天心之所貫徹,因而被安頓調護,以真實存在於天地之間。

我們說中國文化中之重子孫及承宗祀之思想,不應只以保存種族之生物本能來說明。同時認為中國人之求保存文化於永久,亦不應只以保守之習慣來說明。此二者同有一客觀的證據。即在中國古代之儒家思想中,明白的以亡他人之國,滅他人之宗祀為不義,在儒家思想中,不僅須保存周公傳下之文化,而且望存二王之後,以保存夏殷之文化。春秋所謂「興滅國、繼絕世」乃一客觀普遍的原則,而不只是為孔子所在之魯國。孔子週遊列國,亦明是求當時整個之天下之各有道,這不應說儒家之重保存民族與文化之思想,只是種族主義或狹隘的國家思想,或只出於一保守習慣之動機。至於孔子之宗周攘夷,及歷代中國儒者之要講夷夏之辨,固然是一事實。但此中亦有「夷狄而中國,則中國之」的思想。依於中國文化核心的心性之學來言,則心之量無限,性之量無限。故凡為人之心性所認可的文化學術,即為吾人心性之所涵容攝取,而不加排斥,此即中庸上所謂道並行而不相悖。由此以成就中國文化的博大的性格,而博大亦是悠久的根原。所以中國是對宗教最為寬容的國家。佛教的三武之難,及義和團事案,其原因皆由政治因素而來,而不來自文化自身,這是不消多說的。 所以只用種族本能與保守習慣一類名詞,來解釋中國人之重民族的文化生命之保存,解釋中國歷史之所以長久,我們絕對不能接受。如果要解釋中國古人何以如此重夷夏之辨,其真正之理由,只在中國之文化之客觀價值,是較古代之四夷為高,故不應用夷變夏。至於他民族中文化之好的部份,依此道理,中國人則當接受而保存之。所以現在之馬列主義者,要否認佛教基督教之價值,與西方文化之價值,真正之中國人仍願為保存之而奮鬥。保存到何時,要到億萬斯年,這依於什麼?這還是依於我們之心量,應為上通千古,下通萬世之心量。這是中國人重視歷史文化保存之自覺的思想中,核心理由之所在,亦是中國之歷史文化,所能實際存至數千年而有一貫之傳統保存下來之核心理由所在。 我們以上所講的數點,是針對世界及中國人士對於中國文化之一些流行但並不真實之觀念,而把中國文化根本上的幾點性質加以指出,以端正一般人研究中國學術文化的基本認識。這幾點亦是中國文化之正面的價值之所在。至於中國文化理想有所不足之處,及其在現實上的缺點,我們當然承認。此俟以下再說。但是我們必須認清:看任何文化,如果真能視之為人類之客觀的精神生命之表現,則我們首當注目而加以承認的,應當是其原來理想所具備的正面價值的方面。我們須知,理想之不足,是在理想伸展為更高更大之理想時,才反照出來的。現實上的缺點與壞處,是在我們實現理想時,受了限制,阻礙及其他牽掛而後反照出來的。此乃屬於第二義。我們能對於個人先認識其理想的長處,則我們可先對人有敬意。再繼以認識其理想之不足與現實上之缺點,則可使我們想方法補救其理想之不足與現實上之缺點,以表現我們對他的愛護,對於為人類客觀精神生命之表現的文化,也應當如此。

八、中國文化之發展與科學

我們說中國文化依其本身之要求,應當伸展出之文化理想,是要使中國人不僅由其心性之學,以自覺其自我之為一「道德實踐的主體」,同時當求在政治上,能自覺為一「政治的主體」,在自然界知識界成為「認識的主體」及「實用技術的活動之主體」。這亦就是說中國需要真正的民主建國,亦需要科學與實用技術,中國文化中須接受西方或世界之文化。但是其所以需要接受西方或世界之文化,乃所以使中國人在自覺成為一道德的主體之外,兼自覺為一政治的主體,認識的主體及實用技術活動的主體。而使中國人之人格有更高的完成,中國民族之客觀的精神生命有更高的發展。此人格之更高的完成與民族之精神生命之更高的發展,亦正是中國人之要自覺的成為道德實踐之主體之本身所要求的,亦是中國民族之客觀的精神生命之發展的途程中原來所要求的。 我們承認中國文化歷史中,缺乏西方之近代民主制度之建立,與西方之科學,及現代之各種實用技術,致使中國未能真正的現代化工業化。但是我們不能承認中國之文化思想,沒有民主思想之種子,其政治發展之內在要求,不傾向於民主制度之建立。亦不能承認中國文化是反科學的,自來即輕視科學實用技術的。關於民主一層,下文再論。關於科學與實用技術一層,我們須先承認中國古代之文化,分明是注重實用技術的,故傳說中之聖王,都是器物的發明者。而儒家亦素有形上之道見於形下之器的思想,而重「正德」「利用」「厚生」。天文數學醫學之智識,中國亦發達甚早。在十八世紀以前,關於製造器物與農業上之技術知識,中國亦多高出於西方,此乃人所共知之事。然而我們仍承認中國的文化,缺乏西方科學者,則以我們承認西方科學之根本精神,乃超實用技術動機之上者。西方科學精神,實導原於希臘人之為求知而求知。此種為求知而求知之態度,乃是要先置定一客觀對象世界,而至少在暫時,收斂我們一切實用的活動及道德實踐的活動,超越我們對於客觀事物之一切利害的判斷與道德價值之判斷,而讓我們之認識的心靈主體,一方如其所知的觀察客觀對象,所呈現於此主體之前之一切現象;一方順其理性之運用,以從事純理論的推演,由此以使客觀對象世界之條理,及此理性的運用中所展現之思想範疇,邏輯規律,亦呈現於此認識的心靈主體之前,而為其所清明的加以觀照涵攝者。此種科學之精神,畢竟為中國先哲之所欲,因而其理論科學不能繼續發展。而實用術之知識,亦不能繼續擴充。遂使中國人之以實用技術,利用厚生之活動,亦不能儘量伸展。中國人之缺此種科學精神,其根本上之癥結所在,則中國思想之過重道德的實踐,恆使其不能暫保留對於客觀世界之價值的判斷,於是由此判斷,即直接的過渡至內在的道德修養,與外在的實際的實用活動,此即由「正德」直接過渡至「利用厚生」。而正德與利用厚生之間,少了一個理論科學知識之擴充,以為其媒介,則正德之事,亦不能通到廣大的利用厚生之事。或只退卻為個人之內在的道德修養。由此退卻,雖能使人更體悟到此內在的道德主體之尊嚴,此心此性之通天心天理──此即宋明理學之成就──然而亦同時閉塞了此道德主體之向外通的門路,而趨於此主體自身之寂寞與乾枯。由是而在明末之王船山顧亭林黃梨洲等,遂同感到此道德主體只是向內收縮之毛病,而認識到此主體有向外通之必要。然因中國之缺理論科學之精神傳統,故到清代,其學者之精神雖欲向外通,而在外面世界所注意及者,仍歸於諸外在之文物書籍,遂只以求知此書籍文物,而對之作考證訓詁之功為能事,終乃精神僵固於此文物書籍之中。內既失宋明儒對於道德主體之覺悟,外亦不能正德以利用厚生,遂產生中國文化精神之更大閉塞。但由明末清初儒者之重水利,農田、醫學、律曆、天文,經顏元、戴東原,以直至清末之富強運動,此中仍一貫有欲由對自然之知識,以達於正德兼利用厚生之要求貫注於其中。而其根本之缺點所在,則只在此中間之西方理論科學之精神之媒介,為中國文化所缺,而不能達其目標。中國人欲具備此西方理論科學精神,則卻又須中國人之能暫收斂其實用的活動,與道德的目標,而此點則終未為明末以來之思想家所認清。而欲認清此點,則中國人不僅當只求自覺成為一道德的主體,以直下貫注利用厚生,而為實用活動之主體,更當兼求自覺成為純粹認識之主體。當其自覺求成為認識之主體時,須能暫忘其為道德的主體,及實用活動之主體。而此事則對在中國之傳統文化下之中國人,成為最難者。但是中國人如不能兼使其自身,自覺為一認識的主體,則亦不能完成其為道德的主體與實用活動之主體。由是而中國人真要建立其自身之成為一道德的主體,即必當要求建立其自身之兼為認識的主體。而此道德的主體之要求建立其自身兼為一認識的主體時,此道德主體須暫忘其為道德的主體,即此道德之主體須暫退歸於此認識之主體之後,成為認識主體的支持者,直俟此認識的主體完成其認識之任務後,然後再施其價值判斷,從事道德之實踐,並引發其實用之活動。此時人之道德主體,遂升進為能主宰其自身之進退,並主宰認識的主體自身之進退,因而更能完成其為自作主宰之道德的主體者。然而我們可以說,人之道德的主體,必須成為能主宰其自身之進退與認識的主體之進退者,乃為最高的道德的主體,此即所謂人之最大之仁,乃兼涵仁與智者。而當其用智時,可只任此智之客觀的冷靜的了解對象,而放此智以彌六合,仁乃似退隱於其後。當其不用智時,則一切智皆卷之以退藏於密,而滿腔子是惻隱之心,處處是價值判斷,而唯以如何用其智,以成己成物為念。依此精神以言中國文化之發展,則中國文化中必當建立一純理論的科學知識之世界,或獨立之科學的文化領域,在中國傳統之道德性的道德觀念之外,兼須建立一學統,即科學知識之傳承不斷之統,而此事,正為中國文化中之道德精神,求其自身之完成與升進所應有之事。亦即中國文化中道統之繼續所理當要求者。至由理論科學之應用以發展實用技術,以使中國工業化,則本與中國數千年文化中重利用厚生之精神一貫者,其為中國人所理當要求,自更無庸論。 (待續)

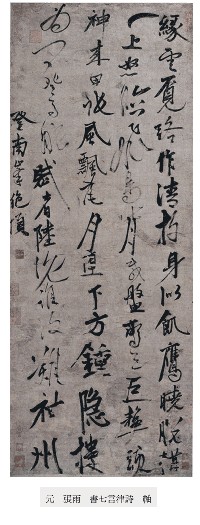

( 本文插圖均選自中國故宮所藏字畫 ) |

||||||||||||

|

|