|

|

||

|

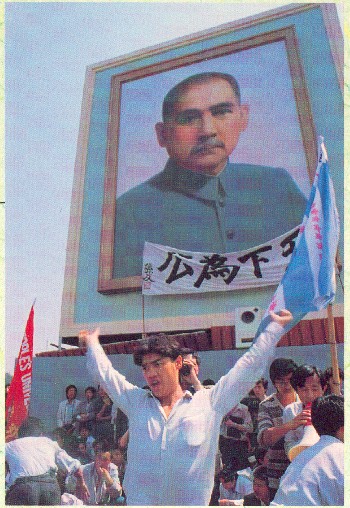

六四征文 破 灭 周 黎 枫

十几年过去了,很少再见到他。听说他已经于前年退休,退休之后据说他除了兴之所至为一些报刊写些散文、杂文外,别无他求。一日,流浪中的我特去他府上拜望。当我坐在他的对面,谈及那段往事时,他陷入了深深的沉思之中,脸上掠过一丝凝重,好象历史在他的脑海中翻腾。几次张口,又几次打住,似乎不愿意再让那段时光重新映现出来。但当我提及几位同窗好友,也是他的好学生的往事时,好象时光倒流了十几年,重新回到那个风云翻滚的岁月,他的话语也就像奔腾的河水终于冲破了堤坝狂奔而出了。于是,也就有了他对那段往事的追忆。我将他的追忆草成此文后,曾送给他审阅,他说文中最好不要提及他的名字。我遵从他的意愿,以他为第一人称转述了那个年代的往事。 1989年的春天是个多事之春。本来在那之前的几年间校园总有些不太平静,尤其那一年胡耀邦去世之后,更显得有些浮躁,有时候我在课堂上讲课都感到有些异样。到了四月下旬以后,有些同学不来上课而张罗着上街游行示威的事,校园中更是乱哄哄的。终于有一天,不知哪几个系的同学举起大旗,抬着巨幅标语牌冲出校门走上街头了。他们挥舞着手中的小旗,高呼着“要民主,要自由!”、“打倒贪官、严惩官倒!”等等口号,从学校走向市内。到了五月份,就再也无法上课了,各年级的课都被迫停了下来,甚至毕业班的毕业设计也大都无法进行。不少学生去了北京,又把北京的消息传回来,颇有些像“文化大革命”初期那种“闹革命”的景象。校园里出现不少大字报,小道消息漫天飞舞,矛头开始指向邓小平、李鹏等人。记得有一幢学生宿舍的一个窗口上用一根细绳子悬挂了一个青霉素注射液的小瓶子,窗台上的同学拿着一支竹筷子在狠劲击打着那个小瓶子。那实际意味是“小平(瓶)”被吊挂了起来,处以绞刑似的。窗下围了很多人,发出会意的笑声。五月中旬以后,几乎每天都有游行的队伍涌现,而且市中心的广场上出现了各个大学绝食的人群,情况越来越严重,一些工厂的工人也走出厂门走上街头游行示威,与学生互相呼应。 那时,整个国家好象陷入了混乱状态,但就整个社会而言,大家的精神状态却很高昂,誓把贪官、官倒揪出来。学校的领导要求各系的负责人下去做工作,动员学生回到课堂,尤其要动员学生不要参加绝食。我是系主任,义不容辞地接受了这个任务。虽然我并不支持学生的游行、赴京串联以及绝食的行为,但我对学生要求民主、反对官倒的要求却非常支持,尤其联想到邓朴方操控康华公司激起众怒、李鹏老婆朱琳担任长城机电公司董事长非法集资搞得民怨沸腾,许多高官的老婆、子女借助权势大肆搜刮,早已激起民众的极度反感与怨愤。我对种种社会腐败现象深恶痛绝,但又自觉无能为力。因此,认为学生反贪污、反官倒的行为应予以支持,而且倘若通过学生的革命行动能使共产党高层倾听意见,改进作风则利莫大焉。但长期不上课将使学生荒废学业,对学生而言得不偿失。一天晚上,我独自去了市中心广场学生绝食的现场,找了很久,终于找到了我系的几位绝食的学生,力劝他们回去,我说,共产党绝不会怕你们这一套,而绝食搞垮了身体却是你们自己的损失。 进入五月底六月初,形势已极为紧张,政府和学生已经严重对立,似乎不可调和。人们都感到共产党最高层内产生了严重对立,无法就群众的要求、呼声达成一致。从每天电视、报纸的新闻报道中更感到事态越来越严重,北京戒严的军警与群众的对立甚至到了剑拔弩张的地步,颇有山雨欲来风满楼的味道。 六月五日早上上班,走进校园里,看见几幅大标语横挂在上班途中的路上,好象墨迹尚未干透,什么“血债要用血来还!”、“誓为北京死难同学报仇!”等等。我从来不听广播,当时以为是北京绝食同学绝命了,根本没有想到会是军方将坦克车开进了天安门广场,更没有想到军队会向手无寸铁的学生开枪。因为以前“所知道的”,“都是北洋军阀和国民党政府才会把枪口对着学生”,解放以来,“共产党从来没有镇压过学生呀”,何况毛泽东当年发动文化大革命时还曾经说过,镇压学生运动绝无好下场。然而,面对学生写出的誓死为北京死难同学报仇的大标语,我有些疑惑,感到事情有些不妙。 刚到办公室即接到通知,要求去校会议室参加紧急会议。会议开始,党委副书记阴沉着脸,说是北京发生了反革命暴乱,反革命分子煽动不明真相的群众杀死很多戒严的官兵,妄图推翻共产党,复辟资本主义。他甚至像喊口号一样高声叫道:誓死保卫党中央!我听了他的话只觉得有些可笑,完全是文革时喊出的口号。接着他布置各系应注意新动向,防止坏人搞破坏。我更觉得莫名其妙。 开完会,校园里颇有些不平常的样子,听说很多学生要冲出学校到市中心广场游行示威,抗议北京枪杀学生。回到办公室看到当天本地报纸上关于本市将在市中心广场戒严的消息,心想刚刚稍微平息下来的学潮大概又要起来了。 下午就传来我系一个女学生李莉在市中心广场被打死的消息!我初步了解了情况之后即奔赴市第一医院。到达医院时显得乱哄哄的,医院已经收到了六七个被打伤的人,正当我走在走廊时,三四个人簇拥着一个满脸血迹的年轻人急急忙忙地向急诊室走去,看样子那年轻人已经死亡(后来知道,他的额上和右腿皆被子弹射中)。我走到一楼的一间屋子,地上躺着一个女孩子,这就是我们系的那个女学生,她在两个小时以前就被送到这个医院来了。她脸色苍白,没有一点血丝,但胸脯还是一起一伏的,我还以为不会有生命危险。后来知道,她被送进医院时已经停止了呼吸,之所以看到她还有呼吸,那只是因为人工呼吸机在工作。她同班的十几位同学站在窗户外面,不少同学已是泪流满面。 我带着沉重的心情离开医院回到学校,找系里主管学生工作的同事查找李莉同学家庭地址与电话,并叫他们班的政治辅导员打电话通知她的父母火速来校。然后到他们班上了解情况。恰好这时李莉的男朋友也从医院回来了,他向我叙述了事情的经过。 进入六月份后,已有不少学生离校回家了。六月五日早饭后李莉与他商量也准备回贵州了。由于李莉的哥哥马上要结婚,他们准备买样礼物送给哥哥。于是早饭后他们就一起去市内广场边的那家大百货公司。然而,当天市内戒严,各个大学声援北京学生的游行队伍在广场周围遭到执行戒严的武装警察部队的拦截,在广场四周形成了僵持的局面。整个广场大约有三四个足球场那么大,武警把守着进入广场的各个进口,学生则向广场内冲。一会儿学生往里冲,武警向后撤;一会儿,武警挥舞着高压电棒往外打。如此以来,形成往复拉锯的形势。广场四周挤满了围观的市民,高呼口号,并向广场内扔玻璃瓶及各种杂物。 由于当天出现了这种局面,所以,广场旁的那间百货公司没有开门营业,而李莉和他的男朋友也就挤入围观的人群中看了起来。未曾想,突然间武警挥舞警棍冲了出来,围观的人群向后撤,此时,李莉的眼镜被挤掉了,正当她弯下身去在地下找寻眼镜时,围观的人群后撤了,他们两个暴露在武警士兵的面前。武警冲了上来,不由分说举起高压警棒无情地打了下来,落在了李莉的头上,他的男友高声叫不能打,那个武警士兵抡起警棒,口中喊着:“连你一起打!”此时,李莉已是一动不动地躺在地下,没有了任何反应。当武警后撤时,上来了几个互不相识的年轻人把李莉抬到一辆三轮车上送到了医院。后来医院诊断的结果是,高压警棒击中了她的脑中干,也就是致命的神经中枢。一个大学三年级的学生就这样在武警的高压电棒下被夺去了年轻的生命!呜呼! 对于我的学生被杀这件事,令我极度愤怒,从医院回到学校,我就写了一份致学校党委的声明,十几年过去了,我至今仍记得那声明上所写的详细内容: 鉴于当前的局势以及我对局势的看法,特作如下声明: 1. 退回优秀党员证书; 2. 辞去系总支委员的职务; 3. 从现在起,六个月以内不参加党组织生活。 最后落下了自己的签名。对第三条,当时我还做了斟酌,即写成“六个月以内”,因为,按照党章的规定,六个月不参加组织生活将被视为自动退党,而当时我确实还没有想到要退党。 当我把这份声明交给系党总支书记,并请他转交给党委时,他严肃地告诉我,这可不是闹着玩的事儿,不要拿政治生命开玩笑,并请我仔细考虑后果与影响。我告诉他我已做了最坏的打算。 与此同时,我给党委办公室打了电话,又把我的声明重复了一遍,接电话的是党委组织部长,并请他转告党委会。 事情发生的第三天,李莉的父母来到了学校,但李莉的尸体已送至殡仪馆,他们当时无法见到自己女儿的遗体。当我见到他们时,只见李莉的母亲已经哭肿了眼,她说她要到法院去告发,而李莉的爸爸说,你去告谁呢?谁是凶手?谁又能为我们的女儿讨回公道?那时学校里已十分冷清,大部分学生已离开学校返回各自的家里去了。但留校的学生们仍然在学校门口设置了一个募捐箱,向过往行人说明情况,进行募捐。当时向箱内投钱的人甚为踊跃,仅一个多小时就已募集了五千多元钱。不知是谁将这件事反映到了党委,那位副书记下令,不准募捐! 我跑到党委会,请党委领导去会见李莉父母,做些必要的慰勉,但为他们所拒绝!我当时极端气愤,质问他们还有没有人性?但那位副书记说,这是原则问题,要与党中央保持一致!我问,李莉是反党动乱分子么?他说要进行调查以后才能给出结论。如果不是反党分子,则以后作为非正常死亡处理。但十几年过去了,没有任何人、任何单位给李莉一个名份。 接下来,留在校内的同学纷纷要求给李莉开追悼会,并为李莉送葬。这事也令学校领导极为尴尬,不开追悼会吧,学生们不答应;开追悼会吧,怕上级领导知道后责怪学校领导丧失原则立场。而且,如果送葬,将很可能会闹到抬尸上街游行,学校领导无法承担由此引起的后果。最后领导决定,可以开个小型追悼会,会后派两辆卡车随同李莉父母一起去殡仪馆,并要我与学生沟通,只选择少数学生去殡仪馆,不要抬尸游行。我与学生沟通后,学生答应了。其实,当时整个社会一片肃杀,充满了恐怖,军警经常开着车在巡逻,学校周围更是时时听到警车的尖叫声,大多数学生已经逃离学校,怎还敢去抬尸游行。 追悼会开始时,迟迟不见校领导出现。学生会的干部去请,但到处不见他们的踪影。显然,他们是躲避追悼会。追悼会现场同学们哭声一片,李莉父母竟悲痛过度,晕到在会场。会后也根本没有派汽车送学生们去殡仪馆。 这事总算过去了。随之而来的,是全国按照上峰的布置对所谓“六.四”反革命动乱的声讨。到了年底,共产党内要进行“党员重新登记”,因为几个月的学潮中,一些学生党员宣布退出共产党,而更多的教师党员参加了学生的游行,并发表了不同于当局的言论。所谓“党员重新登记”的目的,就是将运动中写了退党声明以及不坚定的党员清除出党。其过程是先由党员自己做出自己在运动中表现的说明,也就是作出检讨,然后由党支部作出鉴定,党总支提出能否重新成为党员的意见,随后由党委决定党员的政治生命。此时,还有一段插曲,一日,内子下班回来告诉我,他们学校召开了党员重新登记的动员会,会上他们的党委书记说,本市一个大学中有一位教授党员竟然要求退党,内子说,这肯定是指你。我说,我从未要求退党。而我的一个朋友在出版社工作,一天打来电话说:“听说你要退党,你可千万不要这样。”我真是有口难辩。而在系内,很多老师提醒我不要忘记了一九五七年反右派的教训,因为大家了解我的性格。而在省内一次学术会议期间,另一个城市的一位大学的老教授,也是我的好朋友,听说我给党委写了声明的事,就问我,条子是否交给了党委,我说我交给了总支书记,他可能没交上去。他说那你就否认这事,因为这事太严重了。我说,好汉做事好汉当,既然做出了,我绝不反悔,绝不否认。 说老实话,我入党几十年来工作兢兢业业,忠于职守,群众关系也比较好,而且被选为优秀党员。所以,在党员重新登记的鉴定意见中党支部尽是给我说好话,什么与党中央保持一致呀,思想觉悟高呀,工作努力呀,任劳任怨呀,等等。我当然知道,大家的想法是怕我过不了这一关而被清除出党。其实,此时对我而言,思想的波动极大,我无法接受北京天安门广场血腥镇压的现实,也无法接受事件之后铺天盖地的颠倒黑白的宣传。对北京镇压现场的情况我不知道太多细节,但本市的现实我是了解的。李莉出事的那天晚上,我看到了市委宣传部发出的一份宣传传单,其中说,当天上午在广场有人听到猎枪的响声,这完全是颠倒黑白的说法。因为,有了猎枪的响声就说明当时现场有人向武警射击,因为武警不可能使用猎枪。但实际情况是确有人开了枪,但不是普通百姓,而是广场附近的一个公安派出所的警察。而且,当天下午我到医院去看李莉时,已经目睹一个青年被射中了两枪而毙命。当局宣传有人听到猎枪响声完全是转移目标,逃脱罪责。为什么要打死我的学生?为什么要开枪杀死学生、市民?六月五日那一天,在我所居住的城市被打死、杀死的有十几个人,真是惨无人道!此时,我已经对共产党心灰意冷,不再相信我党的美丽言辞。所以,我在鉴定书上个人意见栏内签署的意见为:对于党支部的评价,我绝大部分没有作到。当总支书记看到后,质问我为何要那样写,我说这是我的本意,我无意重写。 虽然后来我被允许重新登记为党员,但我的理想已经破灭。有一天,总支书记告诉我,你虽然重新登记通过了,但党委要对你进行处分。这时我已把这些都看得十分淡了。我去找了新上任的党委书记,他说党委内确实有人提出要对我进行处分,但他还在做工作(我当然知道这是当时的党委副书记坚持要处分我,他在六四后获得过省委颁发的优秀政治工作者荣誉称号)。我说,如何处分我,这是党委的事情,记过也好,开除也好,我已经无所谓,总不会把我的教授职务也撤消了吧?我只要求党委进行调查,是谁造谣生事,到处说我要求退党,并向上级做了虚假的汇报?我的三点声明完全是由于我系的学生李莉被无辜打死,我是因为对此极度愤怒才作出的决定,而且三点声明并无退党的意思。新任党委书记只是以劝导的口气和我谈了一会。后来,果然给了我留党查看的处分,离开除只有一步之遥。得知此处分后,我向学校呈交了调离学校的申请,请求去另外一个大学任职,而且我已和那个学校联系好了。但后来未获批准。从此以后,我也很少去参加组织生活,按党章规定,我应是自动退党,但他们也没有认真对待此事,一直到退休,我再也没有参加组织生活,最终是我拋开了共产党的组织。

|

||

|

|