|

|

||||||||||||

|

为中国文化 敬告世界人士 宣言 我们对中国学术研究及中国文化与世界文化前途之共同认识

( 续 一)

四、中国哲学思想在中国文化中之地位,及其与西方文化之不同

如上所说,我们研究中国之历史文化学术,要把它视作中国民族之客观的精神生命之表现来看。但这个精神生命之核心在那里?我们可说,它在中国人思想或哲学之中。这并不是说,中国之思想或哲学,决定中国之文化历史。而是说,只有从中国之思想或哲学下手,才能照明中国文化历史中之精神生命。因而研究中国历史文化之大路,重要的是由中国之哲学思想之中心,再一层一层的透出去,而不应只是从分散的中国历史文物之各方面之零碎的研究,再慢慢的综结起来。后面这条路,犹如从分散的枝叶去通到根干,似亦无不可。但是我们要知道,此分散的枝叶,同时能遮蔽其所托之根干。这常易使研究者之心灵,只是由此一叶面再伸到另一叶面,在诸叶面上盘桓。此时人若要真寻得根干,还得要翻到枝叶下面去,直看枝叶之如何交会于一中心根干。这即是说,我们必须深入到历史留传下之书籍文物里面,探求其哲学思想之所在,以此为研究之中心。但我们在了解此根干后,又还须顺着根干延伸到千枝万叶上去,然后才能从此千枝竞秀,万叶争荣上看出,树木之生机郁勃的生命力量,与精神的风姿。我们之所以要用树木之根干与枝叶之关系,来比喻中国历史文物之各方面与中国之哲学思想,对于中国文化精神生命之关系,同时是为表中国文化之性质,兼表明要了解中国哲学思想,不能只用了解西方哲学思想之态度来了解。我们此处所指之中国文化之性质,乃指其“一本性”。此一本性乃谓中国文化在本原上是一个文化体系。此一本并不否认其多根。此乃比喻在古代中国,亦有不同之文化地区。但此并不妨碍中国古代文化之有一脉相承之统绪。殷革夏命而承夏之文化,周革殷命而承殷之文化,即成三代文化之一统相承。此后秦继周,汉继秦,以至唐、宋、元、明、清、中国在政治上有分有合,但总以大一统为常道。且政治的分合,从未影响到文化学术思想的大归趋,此即所谓道统之相传。

这种西方文化之有各种文化来源,使西方文化学术之内容,特显复杂丰富,同时亦是西方之有明显的分门别类,而相对独立之学术文化领域之原因。西方之科学哲学,原于希腊,法律原于罗马,宗教原于希伯来,其文化来源不同,研究之方法、态度、目标、亦不必相同,而各自成范围,各成界限。而单就哲学说,西方之哲学自希腊以来,即属少数哲学家作遗世独立之思辨(Speculation)之事。故哲学家之世界,恒自成一天地。每一哲学家都欲自造一思想系统,穷老尽气以求表现于文字著作之中。至欲表现其思想于生活行事之中者,实寥寥可数。而此类著作,其界说严,论证多,而析理亦甚繁。故凡以西洋哲学之眼光去看中国哲人之著作,则无不觉其粗疏简陋,此亦世界之研究中国学术文化者,不愿对中国哲学思想多所致力的原因之一。但是我们若果首先认识此中国文化之一本性,知中国之哲学科学与宗教、政治、法律、伦理、道德,并无不同之文化来源,而中国过去,亦并无认为个人哲学之思辨,可自成一天地之说,更无哲学家必须一人自造一思想系统,以全表之于文字著作中之说;则中国哲学著作之以要言不繁为理想,而疏于界说之厘定,论证之建立,亦不足为怪。而吾人之了解中国哲学思想,亦自始不当离哲学家之全人格,全生活,及其与所接之师友之谈论,所在之整个社会中之行事,及其文化思想之渊源,与其所尚论之古今人物等而了解,亦彰彰明甚。而人真能由此去了解中国哲人,则可见其思想之表现于文字者,虽以粗疏简陋,而其所涵之精神意义、文化意义、历史意义,则正可极丰富而极精深。此正如一树之根干,虽极朴质简单,而透过其所贯注之千条万叶以观,则生机郁勃,而内容丰富,由此我们可知,欲了解中国文化,必须透过其哲学核心去了解,而真了解中国哲学,又还须再由此哲学之文化意义去了解。以中国文化有其一本性,在政治上有政统,故哲学中即有道统。反之,如果我们不了解中国文化之一本性,不知中国之哲人及哲学,在中国文化中所处之地位,不同于西方哲人及哲学,在西方文化中所处之地位,则我们可根本不从此去看中国哲学思想与中国文化之关系及多方面之意义,更不知中国哲学中有历代相传之道统之意义所在,而将只从中国哲学著作外表之简单粗疏,以定为无多研究之价值,并或以道统之说,为西方所谓思想统制之类,而不知其以看西方哲学著作之眼光,看中国哲学著作,正由于其蔽于西方文化历史情形,而未能肯定中国文化之独立性,未知中国文化以其来源为一本,则其文化之精神生命之表现方式,亦不必与文化来源为多元之西方文化相同也。

五、中国文化中之伦理道德与宗教精神

对于中国文化,好多年来之中国与世界人士有一普遍流行的看法,即以中国文化是注重人与人之间伦理道德,而不重人对神之宗教信仰的。这种看法,在原则上并不错。但在一般人的观念中,同时以中国文化所重的伦理道德,只是求现实的人与人关系的调整,以维持社会政治之秩序;同时以为中国文化中莫有宗教性的超越感情,中国之伦理道德思想,都是一些外表的行为规范的条文,缺乏内心之精神生活上的根据。这种看法,却犯了莫大的错误。这种看法的来源,盖首由于到中国之西方人初只是传教士、商人、军人或外交官,故其到中国之第一目标,并非真为了解中国,亦不必真能有机会,与能代表中国文化精神之中国人,有深切的接触。于是其所观察者,可只是中国一般人民之生活风俗之外表,而只见中国之伦理规范,礼教仪节之维持现实之社会政治秩序之效用的方面,而对中国之伦理道德在人之内心的精神生活上之根据,及此中所包含之宗教性之超越感情,却看不见。而在传教士之心中,因其目标本在传教,故其目光亦必多少不免先从中国文化之缺乏宗教精神之方面看。而传教士等初至中国之所接触者,又都是中国之下层民众。故对于中国民间流行宗教性之迷信,亦特为注意。此种迷信中,自更看不出什么高级的宗教精神。又因近百年来西方人在中国之传教事业,乃由西方之炮舰,先打开了中国门户,再跟着商船来的。中国之传统文化,自来不崇拜武力与商人,因而对于随炮舰商船来之传教士,旋即被视为西方文化侵略的象征。由此而近代中国之学术界,自清末到五四时代之学者,都不愿信西方之宗教,亦不重中国文化之宗教精神。五四运动时代领导思想界的思想家,又多是一些只崇拜科学民主,在哲学上相信实用主义、唯物主义、自然主义的人,故其解释中国之学术文化,亦尽量从其缺宗教性方面看。而对中国之旧道德,则专从其化为形式的礼教风俗方面看,而要加以打倒。于是亦视中国之伦理道德只是一些外表的行为规范,而无内在之精神生活之内容者。至后来之共产主义者,因其为先天的无神论者,并只重道德之社会效用者,更不愿见中国文化精神中之宗教性之成份,而更看不见中国之伦理道德之内在的精神生活上的根据。此与西方传教士等初到中国之观感、所得,正可互相配合,而归于同一之论断。但是照我们的看法,则中国莫有像西方那种制度的宗教教会与宗教战争,是不成问题的。但西方所以有由中古至今之基督教会,乃由希伯来之独立的宗教文化传统,与希腊思想,罗马文化,日耳曼之民族气质结合而来。此中以基督教之来源,是一独立之希伯来文化,故有独立之教会。又以其所结合之希腊思想,罗马文化,日耳曼之民族气质之不同,故又有东正教,天主教及新教之分裂,而导致宗教战争。然而在中国,则由其文化来源之一本性,中国古代文化中并无一独立之宗教文化传统,如希伯来者,亦无希伯来之祭司僧侣之组织之传统,所以当然不能有西方那种制度的宗教。但是这一句话之涵义中,并不包含中国民族先天的缺乏宗教性超越感情及宗教精神,而只知重现实的伦理道德。这只当更由以证明中国民族之宗教性的超越感情及宗教精神,因与其所重之伦理道德,同来源于一本之文化,而与其伦理道德之精神,遂合一而不可分。这应当是非常明白的道理。然而人们只以西方之文化历史的眼光看中国,却常把此明白的道理忽视。照我们的看法,中国诗书中之原重上帝或天之信仰是很明显的。此点三百年来到中国之耶稣会士亦注意到,而祭天地社稷之礼,亦一直为后代儒者所重视,历代帝王所遵行,至民国初年而后废。而中国民间之家庭,今亦尚有天地君亲师之神位。说中国人之祭天地祖宗之礼中,莫有一宗教性的超越感情,是不能说的。当然过去中国之只有皇帝才能行郊祀之礼,便使此宗教感情在民间缺乏礼制以维持之,而归于薄弱。而皇帝之祭天,亦或是奉行故事,以自固其统治权。皇帝祭天,又是政教合一之事,尤为西方人及中国人之所呵责。但是中国人之只是以皇帝祭天,亦自有其理由。此乃以天子代表万民祭天,亦犹如西方教皇之可代表万民向上帝祈祷。而政教合一之所以被西方人视为大忌,亦根本上由于西方教权所在之教会,与西方历史中政权所在之政府,原为不同之文化来源之故。因其来源不同,故无论以教权统制政权,或以政权统制教权,皆使一方受委屈,因而必归于政教分离,而此政教分离,亦确有其在客观上使政治宗教各得其所之价值。此亦为我们在理论上所承认者。但以中西文化不同,则在西方之以政教合一为大罪者,在中国过去历史,则未必为大罪。而在西方以宗教可与政治以及一般社会伦理道德皆分离,固特见其有宗教。然在中国,则宗教本不与政治及伦理道德分离,亦非即无宗教。此二点,仍值得吾人研究中国文化者之注意。

此外中国人之人生道德伦理之实践方面之学问,此乃属中国所谓义理之学中。此所谓义理之事,乃自觉的依据义理之当然以定是非,以定自己之存心与行为,此亦明非只限于一表面的人与人之关系之调整,以维持政治社会之秩序,而其目标实在人之道德人格之真正的完成。此人格之完成系于人之处处只见义理之当然,而不见利害,祸福,得失,生死。而此中之只求依义理之当然,而不求茍生茍存,尤为儒者之学之所特注意的。我们须知,凡只知重现实的功利主义者,自然主义者,与唯物主义者,都不能对死之问题正视。因死乃我的现实世界之不存在,故死恒为形上的宗教的思想之对象。然而中国之儒家思想,则自来要人兼正视生,亦正视死的。所谓杀身成仁,舍生取义,志士不忘在沟壑,勇士不忘丧其元,都是要人把死之问题放在面前,而把仁义之价值之超过个人生命之价值,凸显出来。而历代之气节之士,都是能舍生取义、杀身成仁的。西方人对于殉道者,无不承认其对于道有一宗教性之超越信仰。则中国儒者之此类之教及气节之士之心志与行为,有岂无一宗教性之信仰之存在?而中国儒者之言气节,可以从容就义为最高理想,此乃自觉的舍生取义,此中如无对义之绝对的信仰,又如何可能?此所信仰的是什么,这可说即是仁义之价值之本身,道之本身。亦可说是要留天地正气,或为要行其心之所安,而不必是上帝之诫命,或上帝的意旨。然而此中人心之所安之道之所在,即天地正气之所在,即使人可置死生于度外,则此心之所安之道,一方内在于此心,一方亦即超越个人之现实生命之道,而人对此道之信仰,岂非即宗教性之超越之超越信仰? 我们希望世界人士研究中国文化,勿以中国人只知重视现实的人与人间行为之外表规范,以维持社会政治之秩序,而须注意其中之天人合一之思想,从事道德实践时对道之宗教性的信仰。这是我们要大家注意的又一点。

由清末西化东渐,中国人所羡慕于西方者,初乃其炮舰武器,进而及其他科学技术,政治法制。五四运动时代之中国思想界,一方讲科学民主,一方亦以清代考证之学中有科学方法,而人多喜提倡清代颜习斋戴东原之学,以反对宋明儒。后来共产主义讲存在决定意识,亦不喜欢心性。在西方传入之宗教思想,要人自认本性中涵有原始罪恶。中国传统的心性之学,则以性善论为主流。此二者间亦至少在表面上是违反的。又宋明儒喜论理气,不似中国古代经中尚多言上帝。此乃自耶稣会士以来之基督教徒,亦不喜宋明儒的心性之学之故。由清末至今之中国思想界中,只有佛家学者是素重心性之学的。而在清末之古文学家如章太炎,今文家如龚定庵,及今文学家康有为之弟子如谭嗣同等,亦皆重视佛学。但佛家心性之学,不同于中国儒家心性之学。佛学之言心性,亦特有其由观照冥会而来之详密之处。故佛学家亦多不了解中国儒家心性之学。由是中国传统的心性之学,遂为数百年之中国思想界所忽视。而在西方耶稣会士把中国经籍及宋明理学介绍至西方时,乃把宋明理学只当作一般西方之理性主义、自然主义、唯物主义看,此在上文已说。所以宋明理学在西方亦只被理性主义者如来布尼兹,唯物主义者如荷尔巴哈(Holbach)等引为同调。后来虽有人翻译朱子语录中之人性论及其他零碎的宋明儒之文章,但亦似无人能对宋明心性之学作切实的研究者。而宋明儒之语录,又表面上较先秦诸子更为零碎,不易得其系统所在,亦与西人治哲学者之脾味不合,于是中国心性之学,遂同为今日之中国人与西方人所忽略。 中国心性之学在今日所以又为人所误解之主要原因,则在于人恒只把此心性之学,当作西方传统哲学中之所谓理性的灵魂Rational Soul之理论,或认识论形上学之理论,或一种心理学看。而由耶稣会士下来的西方宗教家的观点,则因其初视宋明理学为无神论的自然主义,所以总想象其所谓人心人性皆人之自然的心自然的性。由他们直至今日,中国之性字总译为Nature。此Nature一名之义,在希腊斯多噶哲学近代之浪漫主义文学,及斯宾诺萨及少数当今之自然主义哲学家如怀特海之思想中,皆颇有一深厚之意义,足与中国之性字相当。但自基督教以Supernature之名与Nature之名相对后,则Nature之名义,在近代日沦于凡俗。而在西方近代之一般自然主义唯物主义哲学兴起以后,我们谈到Human Nature通常总是想到人之自然心理,自然本能,自然欲望上去,可以卑之无甚高论。人由此以看中国的心性之学,亦总从其平凡浅近处去解释,而不愿本西方较深入于人之精神生活内部之思想去解释。然而照我们的了解,则认为把中国心性哲学当作西方心理学或传统哲学中之理性之灵魂论,及认识论形上学去讲,都在根本上不对。而从与超自然相对之自然主义的观点去看中国心性之学,因而只从平凡浅近处去加以解释,更属完全错误。西方近代所谓科学的心理学,乃把人之自然的行为当作一经验科学研究的对象看。此是一纯事实的研究,而不含任何对人之心理行为作价值的估量的。传统哲学中之理性的灵魂论,乃将人心视作一实体,而论其单一不朽,自存诸形式的性质的。西方之认识论,乃研究纯粹的理智的认识心如何认识外界对象,而使理智的知识如何可能的。西方一般之形上学,乃先以求了解此客观宇宙之究极的实在与一般的构造组织为目标的。而中国由孔孟至宋明儒之心性之学,则是人之道德实践的基础,同时是随人之道德实践生活之深度,而加深此学之深度的。这不是先固定的安置一心理行为或灵魂实体作对象,在外加以研究思索,亦不是为说明知识如何可能,而有此心性之学。此心性之学中自包含一形上学。然此形上学乃近乎康德所谓道德的形上学,是为道德实践之基础,亦由道德实践而证实的形上学。而非一般先假定一究竟实在存于客观宇宙,而据经验理性去推证之形上学。

然由先秦之孔孟以至宋明儒,明有一贯之共同认识。共认此道德实践之行,与觉悟之知,二者系相依互进,共认一切对外在世界之道德实践行为,唯依于吾人之欲自尽此内在之心性,即出于吾人心性自身之所不容自己的要求;共认人能尽此内在心性,即所以达天德,天理,天心而与天地合德,或与天地参。此即中国心性之学之传统。今人如能了解此心性之学,乃中国文化之神髓所在,则决不容许任何人视中国文化为只重外在的现实的人与人之关系之调整,而无内在之精神生活及宗教性形上性的超越感情之说。而当知在此心性学下,人之外在的行为实无不为依据亦兼成就人内在的精神生活,亦无不兼为上达天德,而赞天地之化育者。此心性之学乃通于人之生活之内与外及人与天之枢纽所在,亦即通贯社会之伦理礼法,内心修养,宗教精神,及形上学等而一之者。然而在西方文化中,言形上学哲学科学,则为外于道德实践之求知一客观之对象。此为希腊之传统。言宗教则先置定一上帝之命令,此为希伯来之传统。言法律、政治、礼制、伦理,则先置定其为自外规范人群者,此主要为罗马法制伦理之传统。中国心性之学则于三者皆不类。遂为今日世界与中国之学人,习于以西方文化学术观点,看中国之学术文化者所忽略,或只由一片面之观点去看而加以误解。而不知不了解中国心性之学,即不了解中国之文化也。

七、中国历史文化所以长久之理由

我们如果能知中国心性之学的重要,我们便可以再进而讨论中国民族之历史文化何以能历数千年而不断之问题。以文化历史之不断而论,只有印度可与中国相比。但印度人以前一直冥心于宗教中之永恒世界,而缺历史之意识。故其文化历史虽长久,而不能真自觉其长久。中国则为文化历史长久,而又一向能自觉其长久之唯一的现存国家。然则中国文化、历史何以能如此长久?这不能如斯宾格勒之以中国文化自汉以后即停滞不进来作解说。因汉以后,中国文化并非停滞不进,若其真系停滞不进,即未有不归于死亡消灭者。有的人说,中国文化历史之所以长久,乃以中国文化,注重现实生活的维持,不似西方文化之喜从事超现实生活之理想或神境之追求,故民族现实生命能长久保存下去。又有人说此乃以中国文化重保守,一切生活皆习故蹈常,不须多耗力气。故民族生命力得以因节约而长久不弊。又有人说,此因中国人重多子多孙,故历代虽迭遭天灾人祸,但以生殖繁多,人口旋即恢复,民族遂不致绝灭。此外还有各种不同之说法。这些说法我们不能一概抹煞其全无理由。但皆未能从中国学术之本身以求此问题之解答。照我们的了解,则一民族之文化,为其精神生命之表现,而以学术思想为其核心。所以此问题之解答,仍应求之于中国学术思想。如从中国之学术思想去看此一问题,则我们与其说中国文化因重视现实生活之维持,遂不作超现实生活的追求,不如说中国之思想,自来即要求人以一超现实的心情,来调护其现实生活。与其说因中国文化偏重保守,致其生活皆习故蹈常,不须多耗气力,不如说中国之思想,自来即要求人不只把力气向外表现,而耗竭净尽,更要求人把气力向内收敛,以识取并培养生命力气的生生之原。与其说中国民族,因重多子多孙而民族不易灭绝,不如说在中国之极早思想中,即重视生之价值,因而重视子孙,重视生命之传承不绝。总而言之,我们与其说中国民族文化历史之所以能长久,是其他外在原因的自然结果,不如说这是因中国学术思想中原有种种自觉的人生观念,以使此民族文化之生命能绵延于长久而不坠。 我们之所以要说中国思想中原有种种人生观念,以使此民族之文化生命长久,其客观的证据,是此求“久”之思想在中国极早的时代中已经提出。中国古代之宗教思想中有一种天命靡常的思想。此思想是说上帝或天,对于地上之各民族君王,并无偏袒。天之降命于谁,使之为天下宗主,要视其听而定。周代的周公,即是深切认识天之降命于夏于殷于周之无常,由是而对周之民族,特别谆谆诰诫,求如何延续其宗祀的。此即是求民族文化之“久”的思想,而周代亦竟为中国朝代中之最久者。此中不能说没有周公之反省诰诫之功。至于久之哲学观念的正式提出,则在儒家之易传中庸中有所谓“可大可久”及“悠久成物”之观念,老子中有要人法“天地长久”及“深根固蒂长生久视”之观念。易传、中庸、老子,皆成于战国时代。战国时代是中国古代社会发生急剧变化,一切最不能久的时代。而此时代正是久之哲学观念,在儒家道家思想中同时被提出的时代。可知求久先是中国古人之自觉的思想中的事,而此后之汉唐宋等朝代之各能久至数百年,皆由其政治上文化上的措施,有各种如何求久的努力。而中国整个民族文化之所以能久,则由于中国人之各种求久的思想。这些思想,由古代的史官之记载与训诫,后来历史家所叙述的历代成败兴亡之故,及哲学家指出久与不久之原理,而散布至中国之全民族,其内容是非常复杂丰富的。 简单说,这个思想,以道家形态表现的是一种功利主义的,以退为进的,“不自生故能长生”“后其身而身先,外其身而身存”的思想。此种以退为进的思想,正是以一种超越一般人对其现实的生命身体之私执,及一往向外用力之态度,而使力气向内收敛凝聚,以求身存及长生之态度。这一种态度,要人少私寡欲,要人见素抱朴,要人致虚守静,要人专气致柔以归于复命。这是可以使人达于自然的生命力之生生之原,而保持长养人之自然生命力的。至于这些思想之以儒家形态而表现的,则儒家亦要人把自然生命之力气加以内敛之一方面,其动机初是要成就人与人之间之礼。儒家承周之礼教,以温其如玉表示君子之德,玉之特色是外温润而内坚刚。坚刚在内,则一切生命力量都积蓄起来。而中庸所崇尚之南方之强与北方之强之不同处,则在北方之强,是力量都在外,而南方之强则“宽柔以教,不教无道”,力量都向内收敛,所谓外温润而内坚刚。及南方之强,本是指人在道德上人所当有的德性,但是此种德性,能附带把人之生命力量收敛积蓄于内,亦即使人之德性更能透过身体之内部而表现出来。德性能透过身体之内部而表现出来,则德性兼能润泽人之自然身体之生命,此之所谓“德润身”“心广体胖”。在西方伦理学上谈道德,多谈道德规则,道德行为,道德之社会价值及宗教价值,但很少有人特别着重道德之彻底变化我们自然生命存在之气质,以使此自然的身体之态度气象,都表现我们之德性,同时使德性能润泽此身体之价值。而中国之儒家传统思想中,则自来即重视此点。中国儒者所讲之德性,依以前我们所说,其本原乃在我们之心性,而此性同时是天理,此心亦通于天心。此心此性,天心天理,乃我们德性的生生之原,此德性既能润泽我们之身体,则此身体之存在,亦即为此心此性之所主宰,天理天心之所贯彻,因而被安顿调护,以真实存在于天地之间。

我们说中国文化中之重子孙及承宗祀之思想,不应只以保存种族之生物本能来说明。同时认为中国人之求保存文化于永久,亦不应只以保守之习惯来说明。此二者同有一客观的证据。即在中国古代之儒家思想中,明白的以亡他人之国,灭他人之宗祀为不义,在儒家思想中,不仅须保存周公传下之文化,而且望存二王之后,以保存夏殷之文化。春秋所谓“兴灭国、继绝世”乃一客观普遍的原则,而不只是为孔子所在之鲁国。孔子周游列国,亦明是求当时整个之天下之各有道,这不应说儒家之重保存民族与文化之思想,只是种族主义或狭隘的国家思想,或只出于一保守习惯之动机。至于孔子之宗周攘夷,及历代中国儒者之要讲夷夏之辨,固然是一事实。但此中亦有“夷狄而中国,则中国之”的思想。依于中国文化核心的心性之学来言,则心之量无限,性之量无限。故凡为人之心性所认可的文化学术,即为吾人心性之所涵容摄取,而不加排斥,此即中庸上所谓道并行而不相悖。由此以成就中国文化的博大的性格,而博大亦是悠久的根原。所以中国是对宗教最为宽容的国家。佛教的三武之难,及义和团事案,其原因皆由政治因素而来,而不来自文化自身,这是不消多说的。 所以只用种族本能与保守习惯一类名词,来解释中国人之重民族的文化生命之保存,解释中国历史之所以长久,我们绝对不能接受。如果要解释中国古人何以如此重夷夏之辨,其真正之理由,只在中国之文化之客观价值,是较古代之四夷为高,故不应用夷变夏。至于他民族中文化之好的部份,依此道理,中国人则当接受而保存之。所以现在之马列主义者,要否认佛教基督教之价值,与西方文化之价值,真正之中国人仍愿为保存之而奋斗。保存到何时,要到亿万斯年,这依于什么?这还是依于我们之心量,应为上通千古,下通万世之心量。这是中国人重视历史文化保存之自觉的思想中,核心理由之所在,亦是中国之历史文化,所能实际存至数千年而有一贯之传统保存下来之核心理由所在。 我们以上所讲的数点,是针对世界及中国人士对于中国文化之一些流行但并不真实之观念,而把中国文化根本上的几点性质加以指出,以端正一般人研究中国学术文化的基本认识。这几点亦是中国文化之正面的价值之所在。至于中国文化理想有所不足之处,及其在现实上的缺点,我们当然承认。此俟以下再说。但是我们必须认清:看任何文化,如果真能视之为人类之客观的精神生命之表现,则我们首当注目而加以承认的,应当是其原来理想所具备的正面价值的方面。我们须知,理想之不足,是在理想伸展为更高更大之理想时,才反照出来的。现实上的缺点与坏处,是在我们实现理想时,受了限制,阻碍及其他牵挂而后反照出来的。此乃属于第二义。我们能对于个人先认识其理想的长处,则我们可先对人有敬意。再继以认识其理想之不足与现实上之缺点,则可使我们想方法补救其理想之不足与现实上之缺点,以表现我们对他的爱护,对于为人类客观精神生命之表现的文化,也应当如此。

八、中国文化之发展与科学

我们说中国文化依其本身之要求,应当伸展出之文化理想,是要使中国人不仅由其心性之学,以自觉其自我之为一“道德实践的主体”,同时当求在政治上,能自觉为一“政治的主体”,在自然界知识界成为“认识的主体”及“实用技术的活动之主体”。这亦就是说中国需要真正的民主建国,亦需要科学与实用技术,中国文化中须接受西方或世界之文化。但是其所以需要接受西方或世界之文化,乃所以使中国人在自觉成为一道德的主体之外,兼自觉为一政治的主体,认识的主体及实用技术活动的主体。而使中国人之人格有更高的完成,中国民族之客观的精神生命有更高的发展。此人格之更高的完成与民族之精神生命之更高的发展,亦正是中国人之要自觉的成为道德实践之主体之本身所要求的,亦是中国民族之客观的精神生命之发展的途程中原来所要求的。 我们承认中国文化历史中,缺乏西方之近代民主制度之建立,与西方之科学,及现代之各种实用技术,致使中国未能真正的现代化工业化。但是我们不能承认中国之文化思想,没有民主思想之种子,其政治发展之内在要求,不倾向于民主制度之建立。亦不能承认中国文化是反科学的,自来即轻视科学实用技术的。关于民主一层,下文再论。关于科学与实用技术一层,我们须先承认中国古代之文化,分明是注重实用技术的,故传说中之圣王,都是器物的发明者。而儒家亦素有形上之道见于形下之器的思想,而重“正德”“利用”“厚生”。天文数学医学之智识,中国亦发达甚早。在十八世纪以前,关于制造器物与农业上之技术知识,中国亦多高出于西方,此乃人所共知之事。然而我们仍承认中国的文化,缺乏西方科学者,则以我们承认西方科学之根本精神,乃超实用技术动机之上者。西方科学精神,实导原于希腊人之为求知而求知。此种为求知而求知之态度,乃是要先置定一客观对象世界,而至少在暂时,收敛我们一切实用的活动及道德实践的活动,超越我们对于客观事物之一切利害的判断与道德价值之判断,而让我们之认识的心灵主体,一方如其所知的观察客观对象,所呈现于此主体之前之一切现象;一方顺其理性之运用,以从事纯理论的推演,由此以使客观对象世界之条理,及此理性的运用中所展现之思想范畴,逻辑规律,亦呈现于此认识的心灵主体之前,而为其所清明的加以观照涵摄者。此种科学之精神,毕竟为中国先哲之所欲,因而其理论科学不能继续发展。而实用术之知识,亦不能继续扩充。遂使中国人之以实用技术,利用厚生之活动,亦不能尽量伸展。中国人之缺此种科学精神,其根本上之症结所在,则中国思想之过重道德的实践,恒使其不能暂保留对于客观世界之价值的判断,于是由此判断,即直接的过渡至内在的道德修养,与外在的实际的实用活动,此即由“正德”直接过渡至“利用厚生”。而正德与利用厚生之间,少了一个理论科学知识之扩充,以为其媒介,则正德之事,亦不能通到广大的利用厚生之事。或只退却为个人之内在的道德修养。由此退却,虽能使人更体悟到此内在的道德主体之尊严,此心此性之通天心天理──此即宋明理学之成就──然而亦同时闭塞了此道德主体之向外通的门路,而趋于此主体自身之寂寞与干枯。由是而在明末之王船山顾亭林黄梨洲等,遂同感到此道德主体只是向内收缩之毛病,而认识到此主体有向外通之必要。然因中国之缺理论科学之精神传统,故到清代,其学者之精神虽欲向外通,而在外面世界所注意及者,仍归于诸外在之文物书籍,遂只以求知此书籍文物,而对之作考证训诂之功为能事,终乃精神僵固于此文物书籍之中。内既失宋明儒对于道德主体之觉悟,外亦不能正德以利用厚生,遂产生中国文化精神之更大闭塞。但由明末清初儒者之重水利,农田、医学、律历、天文,经颜元、戴东原,以直至清末之富强运动,此中仍一贯有欲由对自然之知识,以达于正德兼利用厚生之要求贯注于其中。而其根本之缺点所在,则只在此中间之西方理论科学之精神之媒介,为中国文化所缺,而不能达其目标。中国人欲具备此西方理论科学精神,则却又须中国人之能暂收敛其实用的活动,与道德的目标,而此点则终未为明末以来之思想家所认清。而欲认清此点,则中国人不仅当只求自觉成为一道德的主体,以直下贯注利用厚生,而为实用活动之主体,更当兼求自觉成为纯粹认识之主体。当其自觉求成为认识之主体时,须能暂忘其为道德的主体,及实用活动之主体。而此事则对在中国之传统文化下之中国人,成为最难者。但是中国人如不能兼使其自身,自觉为一认识的主体,则亦不能完成其为道德的主体与实用活动之主体。由是而中国人真要建立其自身之成为一道德的主体,即必当要求建立其自身之兼为认识的主体。而此道德的主体之要求建立其自身兼为一认识的主体时,此道德主体须暂忘其为道德的主体,即此道德之主体须暂退归于此认识之主体之后,成为认识主体的支持者,直俟此认识的主体完成其认识之任务后,然后再施其价值判断,从事道德之实践,并引发其实用之活动。此时人之道德主体,遂升进为能主宰其自身之进退,并主宰认识的主体自身之进退,因而更能完成其为自作主宰之道德的主体者。然而我们可以说,人之道德的主体,必须成为能主宰其自身之进退与认识的主体之进退者,乃为最高的道德的主体,此即所谓人之最大之仁,乃兼涵仁与智者。而当其用智时,可只任此智之客观的冷静的了解对象,而放此智以弥六合,仁乃似退隐于其后。当其不用智时,则一切智皆卷之以退藏于密,而满腔子是恻隐之心,处处是价值判断,而唯以如何用其智,以成己成物为念。依此精神以言中国文化之发展,则中国文化中必当建立一纯理论的科学知识之世界,或独立之科学的文化领域,在中国传统之道德性的道德观念之外,兼须建立一学统,即科学知识之传承不断之统,而此事,正为中国文化中之道德精神,求其自身之完成与升进所应有之事。亦即中国文化中道统之继续所理当要求者。至由理论科学之应用以发展实用技术,以使中国工业化,则本与中国数千年文化中重利用厚生之精神一贯者,其为中国人所理当要求,自更无庸论。 (待续)

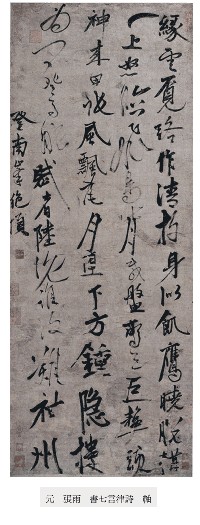

( 本文插图均选自中国故宫所藏字画 ) |

||||||||||||

|

|