|

|

||||||||

|

走出红海 汪 成 用

(一) 本来是早该出名的。可运气不好﹐“成名作”所歌颂的对象昙花一现。他自己短命不说﹐还耽误了我出名。

(二) 一九七六﹐多事的一年。 那时的国人﹐个个像神经崩紧了的兔子。人们机警地从报上的字里行间捕捉弦外之音﹐再惊弓之鸟般地衍生出颠覆性的小道新闻。尽管一再“辟谣”﹐“谣言”却多数成真﹐兔子们便更加机警。可当“中央抓人了”[1]的“谣言”传来时﹐因其颠覆性大大超出了国人的平均承受力﹐人们还是吓得不敢相信。记得是一个姓张的老师传话给我的。老师的父亲是省级干部﹐很有些通天的消息。他说此话时的神情使我相信一定是出了大事。他的眉毛拧成一团﹐嘴唇发抖﹐说不上是激动还是恐惧。

一个“东方红”时代。如果没有热情的歌颂﹐音乐便没了语言。而一旦有了歌颂的热情﹐喋喋不休的就不仅是音乐﹐你的上上下下方方面面都像上足了发条充足了电﹐持续地兴奋过度。 就在领袖登基的那一过度兴奋的时刻﹐我立了个大志:写一首史诗性的交响曲。

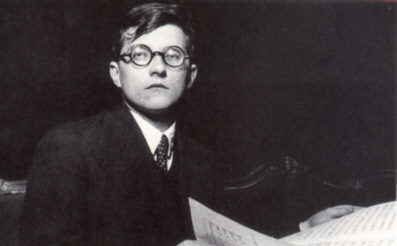

(三) 翻开张老师规定的必读作品《森林之歌》﹐屝页上的文字让人肃然起敬。这是伟大的苏联作曲家肖斯塔克维奇[4]在接受了“党与群众的批评”后的脱胎换骨﹐歌颂的是史达林领导下的苏维埃的植树造林。当乐曲在“光荣属于列宁的党﹐光荣属于英明的史达林”的合唱中辉煌结束﹐激动中生出个不该问的问题:他为什么受批评﹖老师吞吞吐吐﹐似乎有种难言的神秘。隐约听说﹐他好象是犯了“形式主义”﹐二十九岁就写了个“反动歌剧”……。话题马上有声有色地转向了“但是”﹐──但是﹐肖斯塔克维奇终于认识了错误﹐成为“党的忠实儿子”﹐“共产主义的伟大战士”云云。

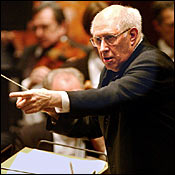

(四) 然而﹐一九七六遮不住历史。从陶醉中醒来﹐我有幸知道了“但是”之前的故事。 挥霍不完的才华加如日中天的名气﹐二十九岁的肖斯塔克维奇正值人生的峰颠。千不该万不该不该舞文弄墨﹐从而把音乐的优势──解释的随意性──丧失贻尽。读了列斯科夫的小说《麦克白夫人》﹐他决意写一部歌剧。可聪明过度的他不甘于仅仅作曲﹐而是从脚本开始写起。给他惹出大祸的﹐是女主人翁卡捷琳娜﹐一个丈夫性无能的下层妇女。她在孤寂中偷情﹐被常对她性骚扰的公公抓住了把柄。她害死了公公﹐又与情人合伙杀了丈夫﹐为此两人同被发配西伯利亚。可情人背叛﹐又寻新欢。卡捷琳娜把情敌推入冰河﹐而后自尽。肖斯塔克维奇在剧中嘲笑了除卡捷琳娜以外的任何人﹐却对一个“杀人的淫妇”充满同情。 《麦克白夫人》的上演引起了不折不扣的轰动。短短两年﹐演出超过一百场次﹐世界乐坛也为之震惊。 肖斯塔克维奇的挚友﹐伟大的大提琴家、指挥家罗斯托科维奇曾说﹐他被卡捷琳娜式的“扭曲的人性”所深深地震撼。问题就出在这里。托尔斯泰的现实主义揭示的是人性﹐高尔基的“社会主义现实主义”则宣扬革命。显然﹐肖斯塔克维奇笔下的卡捷琳娜已完全“托尔斯泰化”﹐由是﹐他堕入了一个赖不掉的结论:背弃了苏维埃给现实主义下的定语──社会主义。一场厄运已在劫难逃﹐年轻的肖斯塔克维奇在一九三六年的一个冬日里几乎彻底崩溃。那天早上﹐当不温暖的太阳像往常那样升起﹐《真理报》以显著的篇幅发表了重要社论﹐对歌剧《麦克白夫人》进行了猛烈的批判。更糟的是﹐他以作曲家特有的敏锐透过字里行间听到了弦外之音﹐一股阴冷的史达林味。几天前领袖曾亲临剧场观看了《夫人》﹐并在结束前拂袖而去。再清楚不过了。读着报他双腿一软冷汗如注﹐没什么能形容那种绝望的恐惧。那些日子﹐他把生活用品收拾在一个小皮箱里﹐随时等待着秘密警察的光临。从此﹐他就再也无法摆脱史达林的阴影。 三十年后﹐当记者问起他的近作﹐刚完成了两部弦乐四重奏的他脸部肌肉抽搐了几下﹐顾左右而言他:“我……最近在为电影《卡尔?马克思》写配乐……”话头就此打住﹐他奇怪地歪着嘴﹐手指像敲鼓样地在桌上打着拍子。警觉已溶入血液。他似乎在手指敲打的节拍中习惯地等待。 等什么呢﹖以一言概括他二十九岁之后的生命﹐即﹐等待毁灭。 史达林终于饶了他一命。可等待一个打不出来的喷嚏要比喷嚏本身痛苦百倍。据说﹐喷嚏之所以没打出来大概有两个原因﹐其一﹐他的名气太大﹐以至罗斯福也为他说情。其二﹐史达林高瞻远瞩﹐认准将来还用得着他。也许二者皆有﹐但历史证明了后者更为可信。如果二十九岁的肖斯塔克维奇被送去了古拉格﹐也就不会再有辉煌的《森林》。 在等待的节拍中﹐他用手指敲打出绿色的死里逃生和建设者心惊胆颤的笑容。

(五) 你一定记不起母亲的第一次微笑。就像我记不起是什么时候第一次听的《交城山》。依稀记得﹐它是从五十年代的一个歌剧中风靡起来﹐十几岁的姐姐便成天价哼着“交城的山来交城的水……”。如花似玉的郭兰英[5]是交城山与我相连的媒介。她演唱时的表情眼神﹐赋予山水以超越词曲的灵魂。久而久之﹐郭兰英便成了歌的一部份。本色的歌加本色的人﹐那魅力就没法挡得住。那会儿我大概还穿著开裆裤﹐竟也会染上些“郭兰英崇拜”。 后来才知道﹐《交城山》是明清时期的老调。交城﹐山西吕梁山东侧的小县。穷山恶水有其原始的诱惑﹐我迷上了它的拙朴﹐那一抖落就掉渣的土味: “交城的山来交城的水﹐不浇那个交城浇了文水。灰毛驴驴上山灰毛驴驴下﹐一辈子也没坐过好车马。交城的大山里没有好茶饭﹐只有攸面烤姥姥还有那山药蛋。”几句家常话﹐竟能唱得鼻子发酸。似秦腔般的高亢﹐如晋剧样的婉转。交城虽穷﹐却穷得楚楚动人。贫瘠的水土又养人﹐又养曲。 穿著开裆裤傻听“郭阿姨”唱歌的我当然想不到﹐《交城山》竟在火红的一九七六发得这般红火。交城﹐便姑娘出嫁似地坐着轿子进了京城﹐只因“英明领袖”系山西交城人。文革中吃足了苦的郭兰英重焕青春﹐在荒芜了十年的舞台上再唱《交城山》。记得电视上的她虽仍有几分风韵﹐但与小时候崇拜的郭兰英已判若两人。也许是因受迫害﹐在本不该五音不全的年纪﹐“郭阿姨”已有些上气不接下气。可她的演唱却迎来了狂风般的喝彩﹐原本一张嘴就冒山药蛋味的词曲也亮出了新风景: “交城的山来交城的水﹐交城的山水实在美。交城的大山里出了游击队﹐游击队里有咱们华政委。” “委”字还没出口﹐一阵欢呼已淹没了歌声。虽然没赶上从《芝麻油》里提炼《东方红》[6]的年头﹐可有幸赶上了新《交城山》的岁月。能称得上“英明领袖”的多少年出一个﹖千载难逢﹗随着高八度的“华政委”拖出漂亮的甩腔﹐一个灵感让我激动得坐立不安:我要用《交城山》作为交响曲的主题。 在郭兰英没完没了的谢幕与扑天盖地的鲜花掌声中﹐我郑重地写下了交响曲的标题:吕梁山回想曲。

(六) 对《麦克白夫人》的围剿以肖斯塔克维奇急中生智的“认错”而暂停。 那两年﹐身边的艺术家一个个蒸发﹐苟活的也噤若寒蝉。惊恐之中﹐他被逼出了另一番聪明:用第五交响曲回答“党与群众的批评”。世上大概没几个人有如此认错的本钱。以交响曲的身段认错﹐无疑说明了他的大彻大悟。你可以从音乐中听出喜怒哀乐﹐但你绝听不出喜怒哀乐的理由。在无法解释或任意解释的情感背后﹐是肖斯塔克维奇还原自我的广阔空间。今天﹐第五交响曲已被列为经典﹐可有谁能从中听出他的忏悔﹖在他死后出版的回忆录《见证》中﹐他辛辣地为第五作了脚注:“那是威胁下的喜悦。像是有人拿棍子敲着你的头说:你真快活﹗你真快活﹗于是﹐你颤抖着跳了起来﹐一边大步前进一边念念有词:我真快活﹗我真快活﹗”。史达林羞辱肖斯塔克维奇﹐肖斯塔克维奇便愚弄史达林。 合上苦涩的《见证》﹐云雾里的肖斯塔克维奇便走出迷团。他把固执的“夫人情结”与永恒的“史达林阴影”化成三种痛苦的语言:揭示内心世界的晦涩语言是自我的﹔作为“社会主义作曲家”的颂扬语言是表态的﹔电影配乐中的通俗语言是糊口的。他不得不浪费三分之二的生命﹐以保住三分之一的真诚。 历史在原地打转。十二年后﹐史达林一声咳嗽﹐文化界遂展开了对《夫人》的又一轮批判。此时的他已久经摔打﹐练就了一身在险境中与狼共舞的绝技。他学会了节省感情的“深刻检讨”﹐用报上比音乐更美妙的语言口是心非地作保证。经历着卡捷琳娜式的痛苦﹐孤独﹐无奈。知己一个个死去﹐朋友背叛﹐精神迅速老化﹐几乎天天头痛﹐他想到了自杀…… 再写个交响曲“认错”恐怕已混不过去。为给自己贴个“社会主义”的标签﹐森林在夫人的痛苦中分娩。──“我们是普通的苏维埃人﹐共产主义是我们的光荣。假使史达林说要这样做﹐我们就回答领袖:就这样。”[7]

史达林的死使他喘了口气。但仅一年之后﹐他因第十交响曲再次受到批评。大棒之后又被喂了根胡萝卜﹐《森林之歌》被官方定为了苏联音乐的“样板”。套用一句中国的老话﹐这叫“以己之矛克己之盾”。 带着几分严肃的滑稽﹐疲惫不堪的肖斯塔克维奇苦笑着用左脸批判了右脸。

(七) 可没人强迫我写《吕梁山》。 怀着满腔的兴奋过度﹐我从肖斯塔克维奇口是心非的苦笑中汲取养分。钢琴上敲打出营养不良的自我陶醉。无知者无畏﹐一代感情的富翁﹐信息的穷人。 又是张老师神秘地向我透了点风声﹐襁褓中的《吕梁山》居然被一九七八年的“上海之春”音乐节选中。 我忐忑地去见了名指挥家陈燮阳。被我从午睡中叫醒﹐陈指挥显得很不高兴。他睡眼惺忪地在钢琴上读着谱子﹐半醒之中敏锐地挑着刺儿:“铜管和弦怎么没三音﹖”“大提琴干嘛和长笛奏同度﹖”…… 我结结巴巴﹐满头冒汗。指挥心一软﹐打着哈欠拿起了笔:“好吧﹐我帮你改。”几个哈欠后他渐入佳境﹐琴声也随之入耳。 如果指挥是时代的钢琴家﹐《吕梁山》就是个合格的琴键。

(八) 你﹐生活在一出活的历史里﹐一出惊心动魄的历史。可你却麻木得没有一点历史感。因为你不知道﹐没有能力知道周围发生的事情。你像井底之蛙赞美着蓝天﹐可说不定井边正在流血。当这一节历史已被写进书里的多年之后﹐你从井里跳了出来。惊讶愤怒﹐目瞪口呆。如果有选择﹐你唯一的愿望是:重活一遍。

(九) 一九七八年的春天﹐当“上海之春”在掌声中启幕﹐指挥家罗斯托科维奇在法国宣布了一个重要决定:重演被禁了四十年的《麦可白夫人》﹐以告慰三年前死去的肖斯塔克维奇的亡灵。 三月中的一天﹐罗斯托科维奇在他巴黎的寓所里忽听见隔壁房间传来妻子的惊叫。从新闻中获悉﹐他们夫妇俩已被苏联当局吊销了苏联国籍。几天后﹐当动身去伦敦指挥一个苏联歌剧时﹐他们已不再是苏联公民。天下着雨。潮湿的平静中﹐他们相依为命。 《麦可白夫人》的排练在戏剧化的尾声里经历了阵痛。当卡捷琳娜将情敌索耶卡推入河里﹐索耶卡应发出一惊天动地的吼声。这声吼对罗斯托科维奇至关重要﹐他固执地寻求着久等的画龙点睛。可尽管一再努力﹐扮演索耶卡的演员还是叫得像夜莺。休息时﹐唱片制作人格鲁波对心事重重的罗斯托科维奇说:“看来你得想点其他办法。”罗斯托科维奇一言不发回到舞台﹐开始逐一打量每个合唱团员。他的目光停在一个长着薄薄的嘴唇与刀一样的鼻子的脸上﹐相视的一瞬﹐他似乎找到了感应。“请原谅﹐小姐”他温和地说﹐“如果我让您像临死的野兽那样大叫一声会毁了您的嗓子吗﹖我要的是您离开这个世界前最后的声音。”小姐犹豫了片刻:“让我试试。” 排练开始。卡捷琳娜一把将索耶卡推入冰河。一阵柔弱的心跳似的拨弦声中﹐指挥棒所指之处﹐突然传来一声撕心裂胆如野兽般垂死的吼叫。那声吼简直能让山崩地裂﹐冰河解冻。

而就在这一声让世界哭泣的吼声中﹐上海音乐厅的舞台上﹐陈燮阳潇洒地一甩头发﹐《吕梁山回想曲》在激情中达到了高潮。“交城的山来交城的水﹐游击队里有咱们华政委”…… 冬末﹐森林已然死去。 初春﹐夫人正在重生。 我坐在井底﹐观赏着头顶上的蓝天感动。

(十) 《吕梁山回想曲》让我风光了好一阵。有人居然一本正经地告诉我﹐以毕业作品出名的﹐自鸦片战争以来只有两人:辛沪光的《嘎达梅林》﹐我的《吕梁山》。 对鸦片战争时期的音乐史我太不熟悉﹐可此话让我七上八下地犯起了嘀咕。嘎达梅林毕竟是已刻上墓碑的蒙族英雄﹐而华国锋却正在钢丝上走得一脸的惊险。果然﹐政坛风云无常﹐不到两年﹐“华政委”又悄悄改回了“山药蛋”[9]。《吕梁山》就此寿终。 几年后我见到了辛沪光。以《嘎达梅林》出名后﹐她婉拒了留校任教﹐义无反顾地去了内蒙。遇见她时﹐这个北京女杰已完全“嘎达梅林化”﹐举手抬足张口闭口都透出蒙族歌舞的韵味。因“鸦片战争以来的两人”之说已没人再提﹐我终于没敢称她一声“师姐”。 不管怎么说﹐《森林之歌》为肖斯塔克维奇赢得了“史达林勋章”和可观的奖金﹐《吕梁山》却没给我带来半分文。倒是由此生出的一个恶作剧使我哭笑不得地小有收益。在文化宫拉琴的朋友小齐﹐为追求一个拉琴的女孩子想出个浪漫的诡计:求我为他写首小提琴二重奏以参加全市汇演。卷入“醉翁”的阴谋﹐我从《吕梁山》中胡乱抽出两个声部编成一曲﹐小齐还为它起了个时髦的名字﹐“长征路上忆吕梁”。也许是带着别有用心的激情﹐此曲竟获第一名﹐奖金高达五十圆。不料好事多磨﹐有个明白人咬定此曲剽窃了《吕梁山》。小齐捶胸顿足地保证绝无此事﹐组织人只好找《吕梁山》的作者拍板。忽闻有人到访﹐说明了来由我忍俊不禁。装模做样地看了遍自己写的谱子﹐遂挥笔写了个证明:此曲虽与拙作使用了同一民歌﹐但并非剽窃。特此证。 当晚小齐兴冲冲请我吃饭﹐当然还有那个蒙在鼓里的女孩。我们开怀地说笑吃喝﹐尽情挥霍着五十块钱﹐《吕梁山》倒也一时有了几分可爱。 酒足饭饱中悟出个道理:水土生养民歌﹐民歌贵在本色。相思也罢﹐诉苦也罢﹐阿哥阿妹也罢﹐人家土得心甘情愿﹐怡然自得﹐你干吗非要逼她改嫁﹖就如《交城山》扔了山药蛋改姓“华”﹐结果只能换酒钱。 一高兴我喝过了量﹐走路像踩上了棉花。小齐便劝我留宿。

(十一) 也许是这酒喝出了点思想﹐一整夜都睡不安稳。恍惚之中﹐似乎被扔上了一座孤岛。举目四望﹐周围是满满一海的水。海水刚才还呈灰绿﹐转眼却变成了红褐。 想起来了﹐这是红海。 一阵恐惧。 慌乱中徒劳地挣扎﹐想喊却喊不出声来。涨潮了﹐孤岛越来越小。不行﹗不能就这么葬身红海﹐我得走出去﹗正急得束手无策﹐猛听得一声撕心裂胆如野兽般垂死的吼叫﹐奇迹出现。红海像被刀劈似地断裂﹐一条大路剑样地插在两堵欢腾的水墙之间﹐直通向远处隐约的陆地。绝处逢生之时却死活迈不开步﹐忽见一个人站在路口向我招手﹐就拔腿向他奔去。那人却走得不慌不忙﹐像是与世无争的野鹤闲云。刚要催他快跑﹐只见他悠雅地转回了头。 ──肖斯塔克维奇﹖﹗ 我失魂落魄。 他身穿黑色礼服﹐眼睛透过深度近视镜没有表情地看着我。他一手掠了掠挂在额前的头发﹐另一手搭上了我的肩膀。他的手指像敲鼓样地打着拍子﹐奇怪地歪着嘴。 浊浪喧嚣﹐红水滔天。 看着我气喘吁吁的惊愕﹐他不紧不慢地开了口: “兄弟﹐日子还长﹐悠着点。” ……

(十二) 那年﹐我刚好二十九岁。

二零零四年五月于芝加哥

注释: [1]:以华国锋为首的中共逮捕江青、王洪文、张春桥、姚文元等四人。 [2]:歌颂毛泽东的家喻户晓的颂歌。 [3]:原始山西民歌。详见下文。 [4]:1906-1975﹐苏联最重要的二十世纪作曲家﹐并对世界文化产生重大影响。 [5]: 中国大陆著名民歌歌唱家﹐山西平摇人。 [6]:《东方红》系由传统陕北民歌《芝麻油》重新填词而来。 [7]:《森林之歌》中的歌词。 [8]:风行于中国五十年代的合唱《全世界人民心一条》。 [9]:华国锋于一九八零年被迫辞职﹐华国锋时代结束。

[1]:中国一九七六年歌颂华国锋的宣传画 [2]:刚刚完成《麦克白夫人》的肖斯塔克维奇 [3]:肖斯塔克维奇一九四九年在《森林之歌》的首演式上 [4]:罗斯托科维奇指挥肖斯塔克维奇的作品 |

||||||||

|

|