否定一个政权统治的合法性,必先从其建政史和施政行为开始。

————万里

满清专制政权是如何被推翻的?

2006年,是武昌起义爆发95周年。95年前的十月,武昌城内的部分政府军士兵发动了一场仓促的武装叛乱,其后竟然声势日大,最终成功的颠覆了一个强大的专制政权——满清专制政权,也导致中国迄今为止唯一的民主共和国——中华民国的建立,这场轰轰烈烈的武装起义,史称辛亥革命。

这一年,我因为工作的关系,常常武昌汉口两边跑来跑去的,熟悉武汉市历史的人都知道,武汉被交汇的长江和汉江的自然分为武昌、汉阳、汉口三镇,而武汉即"武汉三镇"的合称。从武昌到汉口一般走武汉长江大桥,这必然要经过位于上桥处的阅马场。当年武昌起义的指挥机构——湖北军政府,就座落于阅马场的树林中,每当坐在流动的汽车上凝望那绿树掩映中静谧的红色小楼和正大门前的孙中山先生的铜像时,我常常深思这样一个问题:为什么必须要推翻满清的政权?而推翻暴政的民主革命又是如何兴起,策划,发动并最终成功的?

一切独裁专制的政权对人民实行的统治其本质上都是暴政统治!但凡一个政权被称为暴政,必然表现为以下特征:在政治上独裁, 为了维系一小撮特权利集团的利益而残酷镇压异己力量;在经济上巧取豪夺,上层建筑无视国家全体尤其是低层民众贪的福利,腐败成风成为体制化表象;而在文化上封闭独断,压制言论拒绝开放等等。

作为中国最后一个君主专制的政权,满清统治者未必比前朝的暴君们更保守,更残酷,更无道,从历史角度来看,满清执政者甚至说得上开明。反清的革命党人则被专制统治的保守派和改良派一致蔑称为乱党,不得不面临比以前的反抗者们更艰难的困境。科技的发展使通讯和交通变得更为便捷,而十九世纪末期热兵器时代的到来则让专制统治者掌握的国家机器显得强大无匹。中国民主革命的前驱,孙中山先生发动或策动的十次起义都几乎以惨败告终,可以说与此不无关系。 尽管有了这些优势,但满清专制政权的独裁统治仍然是"毕竟东流去,青山遮不住",少数政府军士兵的有组织武装反抗,无疑是导致了满清专制政权被推翻的根本也是主要原因。从推翻专制制度建立民主共和国这个角度来说,辛亥革命以划时代的意义无愧于"首"义这个称呼,横向比较,在亚洲建立共和国的时间上领先;纵向而言,与中国以往的农民起义及后来的共产暴乱相比,辛亥革命所表现出的明显的制度革命性质的高度也是可俯视众山小的。

在本文的创作过程,笔者为了搜集素材,阅读了一些介绍辛亥革命的读物。无疑,记载辛亥革命这一宏大过程的人很多,无数的人从各自的立场,以各异的方式,不一样的切入点,不同的目的,以各种学术或艺术形式如传记,通史,演义,小说甚至影象等来反映这一事件的前因后果。笔者行文的目的并非为了考据,而是为了解决心中的那个疑问:"为什么要推翻,又如何推翻"的问题,因此,我更热衷从操作层面上来描述这一伟大事件。《 满清专制政权是如何被推翻的》一文由《序言:推翻专制,历史潮流》,《从秘密结社到策反军队》,《暴雨之前的雷声——论革命之势的形成》,《起义之后如何面对镇压》,《尾声:历史的遗憾》等五篇文章组成。

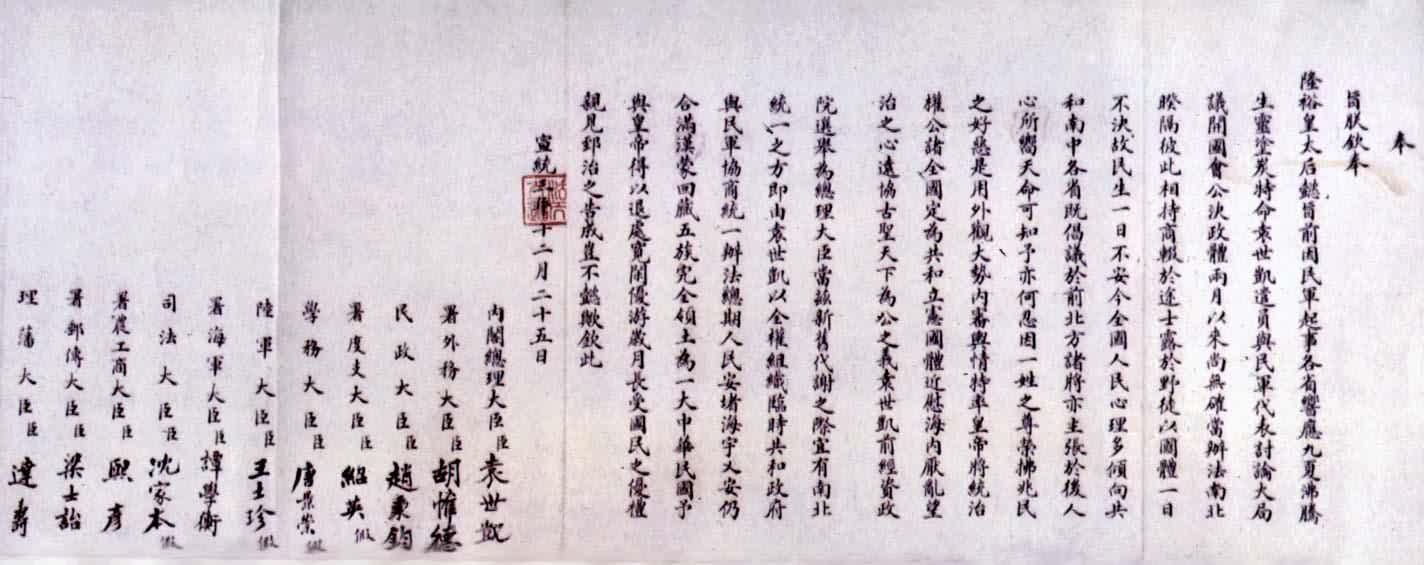

清帝逊位诏书

序:推翻专制 历史潮流

从表面上来看,作为中国历史上最后一个君主专制政权,满清政权即使在末期依然有着前政权不可比较的强势力量。

此时,西方各国的工业革命已经基本完成,按马克思的讲法::"在不到一百年的阶级统治中所创造的生产力,比过去一切世代创造的全部生产力还要多、还要大。"即便如此,1900年积贫积弱的清国的GDP依然占世界总GDP的6%,而当时日本的GDP不过占世界的2.3%,清国是它的2.6倍。这还是已经赔了各大列强白银无数,签订了《马关条约》和《辛丑条约》之后的数字。这一比例显然可以让患有"GDP迷信症"的津津乐道一把。从士兵数量来说,清朝军队庞大无比,以满人为主的八旗兵,以汉人为主的绿营兵,包括勇营练兵等等,这些素质低下的杂牌军队固然和当时列强的军队相比不堪一击,但用来对付武器缺乏的反抗者还是有能力的, 1894年,清廷在对日的甲午战争中惨败,痛定思痛,组建了中国历史上具备现代军队性质的新军。因其武器装备全用洋枪洋炮,编制和训练尽仿西方军队,故称新军。在满清强大的国家军事机器面前,同盟会领导的武装起义不堪一击,几乎每次都以狼狈的姿态收场(这在后文《从秘密结社到策反军队》将详细介绍),这也是满清专制强大的统治力量在镇压方面的一个体现。发轫于1861年初,带有经济体制改革意味的洋务运动则给清朝带来了无数的经济科技上的第一:如武器制造方面的中国第一台刨床,第一台铣齿机,第一艘大马力军舰;运输方面的中国第一辆简易蒸汽机车,第一辆标准蒸汽机车,第一艘轮船;通讯方面的第一个邮局,第一根电报线在天津制造。无数的"金牌第一",都极大的强化了满清专制政权的国家机器的镇压力量。

生产力的发展,使反抗者和政府军的力量对比从未有过如此悬殊。当有志在中国大地上建立民主共和国的人们,对满清专制政权表面的实力感到强大到不可撼动而心怀悲观的时候。武昌起义的猝然爆发让满清政权一举被颠覆。而就在半年前,由同盟会发动的广州起义以前所未有的悲惨收场,在进行了惊天动地的顽强抵抗后,革命党人的精英折损何止十之八九?武昌发生的这次起义的成功因其具有的偶然性,显然是出乎意料人们意料之外,这倒很像柏林墙倒塌,苏联的苏维埃政权和罗马尼亚的齐奥塞斯库政权倒台的时候的情况,无数专家学者和政治预言者都百思不得其解,因此跌落一地眼镜。

综观各国历史,许多专制政权被推翻往往表现出突发性和偶然性。但我们只要认真分析专制政权统治下的具体社会特征,不难发现其中却有着必然性。专制统治者扮演的角色必然表现为对进步事业的阻碍而不是推动,对社会矛盾的制造而不是解决,对大众福利的剥夺而不是分享,对人民财富的占有而不是公正分配。专制政权的国家机器好比满载的水车,总是急匆匆的奔忙,但不是赶到农田去浇水,而是赶往火场去救火。当甲地之明火扑灭,还未来的及清理现场,又不得不赶到乙地,如此周而复始,最终使情势不断升级,并朝着有利于反抗者的方向发展。可以这样说,专制政权内在的封闭性导致其被推翻的必然性,不论这种内在封闭性是表现在利益层面还是思想层面。

那么,为什么必须要推翻满清专制政权,而满清专制政权必然会被推翻的具体原因有何在呢?

不同阵营,不同立场的人,在对满清统治的事实(积恶致极)做出客观的分析,得出了对满清政权相同的看法(恶贯满盈)。这里不妨撷取部分有代表性的内容以供分析。

同治六年六月二十日,即公历1867年7月21日,时任两江总督的曾国藩与幕僚赵烈文对清朝的未来前途有过一段颇有预见性的对话,在《能静居日记》中,赵烈文是这样记载的:

曾国藩说:听北京的朋友说,即使在首都都有严重的刑事案件常常发生,现在民众生活非常艰难,民穷财尽,恐怕政局会发生改变,怎么办?

赵烈文回答说:现在天下因为集权而形成的一统很久了,势必会渐渐分裂,不过由于皇上一直很有权威,而且中央政府没有先烂掉,所以现在不会出现分崩离析的局面。但估计,今后的是中央政府会先垮台,然后出现各自为政、割据分裂的局面,大概不出五十年就会发生这种灾祸。

听了赵烈文这番话,曾国藩立刻眉头紧锁。显然,他不完全同意赵烈文的观点,他说:清王朝并不会完全被推翻,因为清朝政权统治者的英明领导,就算形势严重,有可能与中国历史上多次出现的政权南迁后南北分治、维持"半壁江山"的王朝一样。

对此,赵烈文坦率的回答说:清王朝得天下是在明和李自成的争斗中,因为汉奸吴三桂的叛敌趁火打劫而偶然获得的,建立政权后又为了巩固政权而采取了极端屠杀的政策。这两点决定了清王朝的统治缺乏"合法性"。赵烈文明确的指出:清朝君主们后来的"盛世"并不能抵消清王朝开国时的无道,不足补偿其统治的合法性匮缺。清王朝的灭亡必然从中央政府开始。

赵烈文从清王朝得天下的偶然性和残暴性这两点否定其统治的合法性,并表达了清政权必然被颠覆的原因在于制度核心的糜烂,他用了一个生动的词语来形容这种制度核心的腐败糜烂,叫"抽心一烂"。曾国藩当时并未反驳,作为清政权的维护者,他寄希望于明君贤臣的力量。

历史事实后来无可辩驳的印证了赵烈文"抽心一烂"导致清政权必然灭亡的预见。而民主革命的现行者孙中山先生在解释革命党人为什么要推翻满清政权的时候提出了更具体的内容:

孙中山先生认为在满清二百六十年的统治之下,中国人(尤其是人数占绝对主体的汉人)遭受到无数的虐待,举其主要者如下:

(一)满洲人的行政措施,都是为了他们的私利,并不是为了被统治者的利益

(二)他们阻碍我们在智力方面和物质方面的发展。 (三)他们把我们作为被征服了的种族来对待,不给我们平等的权利与权益。 (四)他们侵犯我们不可让与的生存权、自由权和财产权。 (五)他们自己从事于、或者纵容官场中的贪污与行贿。 (六)他们压制言论自由。 (七)他们禁止结社自由。 (八)他们不经我们的同意而向我们徵征收沉重的苛捐杂税。 (九)在审讯被指控为犯罪之人时,他们使用最野蛮的酷刑拷打,逼取口供。 (十)他们不依照适当的法律程式而剥夺我们的各种权利。 (十一)他们不能依责保护其管辖范围内所有居民的生命与财产。

孙中山先生的观点明确揭示了满清专制政权的暴政现象,而武装推翻暴政是人民不可剥夺的权利!

在推翻满清专制政权的过程中,涌现了一大批志士仁人,他们在解释为什么要推翻满清专制政权时候,看法可谓殊途同归。如跨越政学两界著名学者,国民党元老于右任先生就曾在《民立报》上以《亡国三恶因》为题目,列有三点推翻满清政权的原因:

"民穷财尽,社会破产,国家破产。国有金,吝不与人,为他人藏。此其一。善不能举,恶不能退,利不能兴,害不能除。化善而作贪,使学而为盗。此其二。宫中、府中、梦中,此哭中、彼笑中,外人窥伺中、霄小拨弄中,国际侦探金钱运动中,一举一动,一黜一陟,堕其术中。此其三。"

满清专制政权的倒行逆施终于引发了大规模的有组织武装反抗,公元1911年4月27日,同盟会成员在广州发动了史上的黄花岗起义,尽管由于力量悬殊而惨败。但志士"躯壳虽死,我志长存"之壮举震惊寰宇,也激发了中国民众对革命党人之同情和反抗暴政的勇气,同年11月,武昌起义爆发,起义的湖北军政府对发布了讨伐满清的檄文,就满清专制政权为什么会被推翻进行了淋漓尽致的表达,具体内容可以总结为:1,丧权辱国(裂弃土疆,以苟延旦夕之命,久假不归,重以破弃.......祖宗之地,北削于俄,南夺于日);2,贪腐成性(近贵以善贾为能,大臣以卖国相长);3,失信于民(乃以立宪改官,诈为无信,借款收路,重陷吾民);4,利益独占(分道驻防,坐食齐民,厚禄高官,皆分子姓);5,剥夺人民权利,侵犯人民利益(束我言论,遏我大群,扰我闾阎,诬我善良,锄我秀士,夺我民业,囚我代表,杀我议员)。

就笔者以今人的眼光来看,九个原因可以解释为什么身处当时当地的人们,尤其时作为社会思想精英的革命党人为什么必须推翻满清专制政权?

一:满清趁火打劫(明和李自成之争),借机入侵,可谓得位不正;

熟知历史的人都知道,女真是满族的祖先,发源于西伯利亚的丛林中。公元1616年,努尔哈赤称汗,建立割据政权,国号曰大金,史称后金,年号天命,定都于赫图阿拉(后改称兴京,在今中国辽宁省新宾县)。其后不断侵越汉人建立的明朝政权的土地,至公元1642年明清松锦之战结束,满清政权基本完成了对明朝关外领土(大致相当于今天的东三省)的占领。1644年,中国内乱,李自成率领的农民军攻陷明朝首都北京,崇祯帝在农民军的攻城炮声中自杀于皇城后的景山。随后李自成在北京建立了大顺政权。明朝山海关大将吴三桂夹在农民军和清军中间腹背受敌,迫于形势邀请摄政王多尔衮入关"平贼"。联军打败大顺军。李自成军一路南撤。随后多尔衮迎顺治帝入关,迁都北京。满清政权首都由关外的沈阳迁移至北京这时其政权侵入中国的标志性事件。经过近40年的战争,于1683年占领中国全境,其政权得以完全建立。历来中国的外来邪恶政权的建立都有从北到南的过程,路子都是乘中国国力衰弱的时候,不断蚕食北方土地以作为前沿基地,又借汉奸降将之手,大举进犯,并最终成功。元如此,日本侵华如此,满清亦如此。

满清政权的建立因其趁火打劫而具有得位不正的特点,一般说来,一个政权的正当性之一,就是来自将终结的前政权的认可,如此才算完成其交接,使新政权具备正统性和合法性.比较中华民国的建立,就会发现后者具备的正当性。宣统三年十二月二十五日(中华民国元年2月12日,公元1912年2月12日),满清政权发布了逊位诏书,明确表示:"予亦何忍以一姓之尊荣,拂兆民之好恶,是用外观大势,内审舆情,特率皇帝将统治权归诸全国,定为共和立宪国体"。

二:满清当局在建立政权的过程中,以各种手段对中国人民进行了极为残暴的屠杀,可谓血债累累;

满清建政过程中,始终伴随着骇人听闻的大屠杀。他们信奉着赤裸裸的杀人价值观。以屠杀来镇压抵抗,有的时候,杀戮只是为了保持中国人的恐惧感。

清廷统治者从努尔哈赤、皇太极到多尔衮,都以凶悍残忍著称于史。他们一遇抵抗,破城得地之后不分军民,不论参与抵抗或未参与抵抗,通通屠杀或掠取为奴婢。多尔衮曾代表满洲贵族发布"屠城令",并带领大军血洗江南、岭南,屠江阴、屠昆山、屠嘉兴、屠常熟、屠苏州、屠海宁、屠广州、屠赣州、屠湘潭。。 "扬州十日"有八十多万汉人惨遭杀害,嘉定三屠中满清统治者为了压服汉人剃发,反复三次屠杀平民,至少死亡2万人以上。令人发指的是满清军队多次采用围困敌方城市,导致平民绝粮而亡的手段。

满清这个被当今共产党御用文人讴歌的创造了所谓康乾盛世的"中国政权", 建政中光直接杀戮的中国人就高达3265万,屠杀了2500万中国人的日本军队也要自愧不如。

三:灭绝中国传统文化,如剃发易服,强制大兴文字狱,以思想定罪,篡改历史等;

欲灭其国,先灭其文化!文化是什么?是一个民族的灵魂,是与人种和土地这些物质要素同样重要的精神要素。一个民族的文明史就是其文化发展史,民族文化的彻底摧毁意味着一个民族的消亡。

满清政权在建立的过程中,不但直接屠杀反抗者,同时对汉族进行着文化层面的精神摧残。着汉服束发髻是汉族的民族特征之一,在入关之前,满族统治者在关外已然推行"剃发易服"政策。对被征服的汉人一律强令改变发式、更换服装,投降的明朝将士也必须剃发易服,作为臣服的标志。文字狱的盛兴也是满清思想独裁的一个体现,文字獄自古就有,但是文網之密,處刑之重,規模之廣,以清朝為最甚。清朝康熙、雍正、乾隆三朝,先後發生了數十起大大小小的文字獄。如康熙時的莊廷鑨《明史》案,《南山集》獄;雍正時的文字獄,帶有明顯的借題發揮的特點。如汪景祺、查嗣庭、謝濟世、陸生柟等人,因與雍正的反對派有些瓜葛,雍正就藉機在他們的文字中找毛病,下獄處死;到了乾隆時,文字獄可以說達到極峰。不僅次數頻繁,處理也極為嚴酷。編書行文,稍有不當,即被指摘獲罪。 清朝统治者对不满当朝或留恋明朝的书籍统统禁毁,甚至连与程朱理学相抵触的书籍也要消毒。在编撰《四库全书》过程中,凡是记载蒙元、满蒙野蛮民族屠杀的书籍全部被销毁,就连《天工开物》等科技书籍也不能幸免。 乾隆皇帝修《四库全书》,全国图书都要进献检查,凡涉及明朝的不利清朝的文献全部被禁毁,查缴的书竟达三千多种,十五万多部。

文化的剿杀表现出的外表特征是对思想的绝对控制,这样的专制独裁统治,造成了政治局面和學术思想的沉寂窒息。

以上这些只是满清政权的原罪,一直持续在满清统治的200多年间。在满清的统治者内心或许也明白其政权的不合法性,他们寄希望发展经济,于是便有了所谓的"洋务运动",所谓的立宪等等花样,不过是希望以政权的事实统治的有效性来替换其非法性。但到了其统治末期,满清政权积恶致极已到了恶贯满盈程度。现实推翻满清专制政权的条件已经具备,具体表现为:

四:固步自封,拒绝开放的政策导致国力衰弱,终致丧权辱国,割让领土;

保罗·肯尼迪在《大国的兴衰》一书中提到这样一个观点:一个国家的强大与否有时候不一定取决自身强大与否,而取决其他国家的强大与否。18世纪中叶到19世纪初,世界已经进入了全球列强争霸的时代。固步自封的满清统治者无视世界格局的重大变化,继续以天朝大国的心态,固步自封的面对变革。在经济上,跛足的经济改革"洋务运动"的成果在中日海战中得到了检验,没有政治制度配合的经济改革必然失败。在政治上,屠杀维新派的做法也封闭了政治制度变革的开始。满清统治着就是以这样一种封闭的心态面对大变革时代,国力的衰弱,引来列强的觊觎和入侵,据相关统计,满清当局和外国累计签署不平等条约达1100个,其中影响极其重大的为38个,这些条约的后果无不是割地赔款。独裁政权维持的基础之一是中央政府的权威,各种后果惨重的不平等条约无疑导致了满清当局权威力的弱化。

五,最高统治者骄奢淫逸,官员上行下效,整个社会风气败坏,全民族道义丧失;

在民众生活日艰的时候,满清的统治者不改骄奢淫逸的特点,电视剧《走向共和》中有这样两个细节:面对108道菜,满清最高统治慈禧太后仍抱怨菜太少吃不下饭,而中堂李鸿章大人则以一种"精致"的方式享受着美味的鲈鱼。一斑可窥全豹,关于骄奢淫逸,玩鸟斗狗的八旗子弟也给后人留下了了深刻印象。统治者骄奢淫逸,官员有样学样,上行下效。专制国家实际有这样一个特点:由于缺乏民众自下向上的制度约束,整个统治阶层的执政素质往往依赖高层的自律和表率。满清政权的上层的恶劣行为也导致了整个社会风气败坏,民众道义丧失。鸦片娼妓赌博盛行,整个民族表现出一副颓废气象。作为软实力的国家凝聚力已经消失殆尽,比如鸦片战争期间,英军攻击广州的清军,广州城上万民众却拥在一起旁观看热闹的诡异现象也印证了这点。

六:官员的结构性腐败,民众生活艰难,社会表现出严重的两级分化;

英国阿克顿爵士说过:绝对的权力导致绝对的腐败。可以这么说,在专制社会里,腐败往往成为统治机器的润滑剂。而满清政权统治的末期,官员的腐败已经成为一种结构性的腐败,整个统治阶层,从中央到地方,无人不贪污,无人不腐败。贪腐几乎不是润滑剂,俨然成为国家机器驱动的汽油了。

普遍性是晚清贪污活动的主要特点,中央一级或有实权的官员主要通过节庆下级贿赂的礼钱,办事的"例费",承办各种工程和采购,卖官等手段,地方官员则通过虚报预算,少用多报为主的多种手段进行敛财。满清政权的无能和腐败让民众生活维艰,清末晋中乡绅刘大鹏(1857—1942)在他的日记(1893年2月7日所记)中对当时的民生有这样的记载:"人民去其大半,所留者多贫不能支,到处皆墙倒屋塌,气象凋零,人人嗟叹无钱,莫能度日为生。今日者去荒年已十四、五岁,世势日觉贫穷,人情愈觉浇漓,即如生意之家,每年到此时收账,前数年欠账者甚少,迄于今,欠账之人,不惟不还,甚且有欠人钱而以为无者,然此亦由贫穷所致也。"民众一方面没有保障,而不得不减少基本的生存消费,另一方面还要承受货币贬值的痛苦。严重不公正的社会秩序为推翻满清专制政权提供了制造大量反抗者的土壤。

七:自我革新力的丧失:拒绝进行改良,大肆屠杀维新志士,使统治阶层内部的进步力量消耗殆尽;

中日甲午战争(1894—1895)后中国社会危机日益严重,直接对满清政权造成威胁,1898年(夏历戊戌年)中国维新派在清光绪帝支持下推行革新运动。又称戊戌维新、戊戌变法。维新派康有为、梁启超、谭嗣同、严复等企图按照西方国家的模式,推行政治、经济改革,争取国家富强。1898年6月11日发布国是诏书,宣布变法维新。在103天里颁布数十条维新诏令。9月21日慈禧太后发动政变,囚禁光绪帝,逮捕维新派。康有为、梁启超 逃亡国外,谭嗣同等"六君子"被杀害。新政全部取消,"百日维新"失败。 百日维新是满清政治生活中一件具有标志性意义的事件,稍知历史的人都知道过程,笔者在此也不赘述。

分析整个过程,可以得出这样一个结论,戊戌变法是满清统治阶层内部的改良派主观上为了延续满清政权的寿命,客观上为整个中国摆脱在世界上处于积贫积弱不利地位所进行的大胆变革。本质诉求是建立在清廷还把握有主动权的形势下,为维护满清政权统治的存在而做的改良。而满廷实权的保守派拒绝进行改良,大肆屠杀维新志士,直接后果就是政权的自我革新力的丧失。搞政治要善于抓住时机,时机对于不利者来说,常是稍纵即逝。不过几年之后,清廷就在内外交困下,却不得不实行更大让步的君主立宪的"变法"。

八:权力中枢迷恋权力,搞假改良真保权的皇族内阁,丧失了国人对满清政权的最后信任

在镇压了改良性质的戊戌变法后不久,内外交困的形势就逼得清廷不得不进行更大层面的政治改革来挽救其摇摇欲坠的政权,这就是所谓的"预备立宪"。1901年,清廷宣布实行"新政",照搬大陆法系模式进行法律的修订。1906年9月1日 清廷宣布预备立宪,希图借鉴西方君主立宪国的经验来改造满清政权的统治机器。立宪在集权和放权的矛盾思路中蹒跚前行,显然跟不上当时社会急速发展的形势,1911年5月,清政府裁撤军机处等机构,公布所订内阁官制,组成新内阁,由庆亲王奕劻任总理大臣。在13名国务大臣中,汉族官僚4名,蒙古旗人1名,满族8名,其中皇族又占5人。这一内阁又称为皇族内阁,这种愚蠢做法把清廷借预备立宪欺骗国人,达到贵族集权、镇压民主革命的目的完全暴露,立宪派的幻想随之破灭,为满清政权的棺材钉上最后一颗钉子。

皇族内阁最失策的地方是让皇族自我孤立。各省由实力的官僚对参加政权已经失去了信心。也就是说,皇族内阁的成立,让各地方官僚看到,他们的权力很可能会被满洲贵族全部夺去。在这方面,满清统治者比起懂得要和地方实力分子分赃以形成利益共同体的中共当局来说,显然是幼稚了许多。

九:坚持其权力世袭的接任制度,阻塞社会各阶层,尤其是底层向上流动的可能。

在满清必亡的原因中,我个人以为有个很重要的原因,就是满清专制体制束缚了各阶层的自由流动,其实行的权力世袭制度(如八旗子弟,世袭王爵,皇族内阁等类似今天的太子党)基本剥夺了社会底层人才向上流动的可能。在既没有选举,也没有科举(立宪后废除,但未建立新的考核制度),底层人才不能在体制内寻找发展,就只有走上反体制的发展道路。事实上,我们稍微注意一下,中国历来的起义军中总少不了如刘伯温,李岩,牛金星之类无法正常在体制内获得发展的底层人士,当他们面临一个专制制度下的嗜权如命的统治者,都不得不走上反抗的道路去实现自己的人生抱负。

社会应该提供的是公平的机会,让底层有机会到上层,上层也随时会被挤到下层,如此社会才会有流动,产生良性循环。满清政权因其专制制度的本质,也为革命党人获得大批人才提供了可能性。

由上所叙,满清政权因其倒行逆施,无能暴虐的统治已经彻底走向了反动的一面,推翻满清专制政权,正如孙中山先生说的:历史潮流,浩浩荡荡!

(《自由圣火》首发 转载请注明出处并保持完整)